おかげさまでこのブログは3年目に入ります。

これからも成田を中心とした近郊の風物を、自己流のレポートで綴ってまいりますので、

よろしくお願い申し上げます。

今年の1回目は東町の「お仙稲荷」から始めます。

ご祭神は「倉稲魂命(ウカノミタマノミコト)」で、鞘堂の中に石造りの社殿があります。

社殿は昭和40年に再建されたものです。

社殿への長い登り坂の入口に、「子安観世音」があります。

台座に「砂田」の文字が見えますが、砂田はこの辺りの昔の字(あざ)です。

右にある小さな祠には昭和十六年と刻まれています。

「子安観世音」の隣にある流造りのお堂は、真ん中で仕切られていて、左が「子安観世音」、

右が「将軍地蔵尊」となっています。

「将軍地蔵」については、以前に宝田の「医王寺」の項でちょっと触れたことがありますが、

「勝軍地蔵」と書くこともあり、甲冑を着けて、右手には錫杖を持ち、左手には如意宝珠を

載せ、軍馬にまたがっています。

戦勝を祈願する武家の間で鎌倉時代以降に信仰された地蔵です。

「子安観世音」に向かいあうように「大師堂」があります。

たくさんのお札が貼られていて、台座の文字を読むことができません。

傍らにある手水盤の文字は、「八月吉日」とのみ読めました。

こちらをじっと見つめる猫がいます。

額の模様が何か神様のお使いのような・・・。

階段の下から上を見上げると、ずっと上まで鳥居が続いています。

一番前の鳥居には「正一位お仙稲荷大明神」の額束が掲げられています。

九十九折りの階段をしばらく登ってふと見上げると、大きな給水塔が建っていました。

「高架給水塔」と呼ばれ、平成21年に建てられたものです。

以前は昭和34年に完成した、一回り小さなコンクリートの給水塔が建っていたのですが、

現在の給水塔が完成した後、取り壊されました。

古い給水塔は、たくさんの窓が付いた独特の建築物で、長く成田に住んでおられる方なら、

国道51号線から見える懐かしい風景を思い出されると思います。

***********

***********

山の頂上にある社殿まで、鳥居は続いています。

京都の伏見稲荷大社の千本鳥居ほどではありませんが、なかなか風情があります。

社殿に上る最後の石段前まで鳥居は続きます。

手水盤は昭和34年の寄進で、大きな宝珠が描かれています。

***********

社殿横に立てられた説明板には次のように書かれています。

「お仙稲荷は、成田山の出世稲荷が男で、お仙、おろく、お竹という三姉妹があり、この

うちお仙がこのお仙稲荷であるという話が伝えられています。昔は、赤い屋根の立派な

社屋があったといわれていますが、そのうち朽ち果て、そこで、地元東町の篤信者である

三名のご婦人が発起人となり、昭和三十四年に再建されました。

里人の話によれば、このお仙稲荷は霊験あらたかであり、地元民はもとより、とくに明治

以降には花柳界や舞台役者たちの信仰が厚く、浅草、新橋、川口の方からの参詣者も

あり、祭礼日の三月十日には多くの信者が集まります。」

成田山の出世稲荷

成田山の出世稲荷成田山の「出世稲荷」では、「お仙稲荷」に関する資料は見当たりませんでした。

「お仙稲荷」の名前の由来については、何か物語が隠れていそうなのですが、今のところ

境内の説明板以外に見つけることができていません。

***********

社殿の裏にも、たたくさんのキツネの狛犬と鳥居を備えた祠があります。

狛犬の台座には、日本橋や川口町(現川口市)などの文字が見え、この神社が遠くからも広く

信仰を集めていたことが分かります。

普段は訪れる人のいない境内ですが、毎年4月に行われる成田の「おどり花見」では、この

境内で「弥勒踊り」が奉納されます。

「おどり花見」とは、元禄年間から三百数十年間にわたって続いている行事で、上町・仲町・

田町・本町・幸町・花崎町・東町の旧成田町の7ヶ町の女人講(にょにんこう)によって、幹事

持ち回りで行われ、千葉県の無形民俗文化財に指定されています。

三ノ宮埴生神社から始まり各町内の計16か所の寺社を回って、「弥勒踊り」を奉納します。

「お仙稲荷」の境内を出て、高架給水塔のある広場に出ると、「松原稲荷大明神」があります。

「松原稲荷」に関する資料はありませんが、各地にある松原稲荷のご祭神は「稲倉魂命」です

ので、こちらも同じだと思われます。

鳥居は根元から折れています。

強風に倒されたのでしょうか?

倒れてからだいぶ時間が経っているようです。

給水塔の広場からは、成田山の伽藍が良く見えます。

「お仙稲荷」と「高架給水塔」。

遠くからも良く見える「高架給水塔」は知られていても、その隣にある「お仙稲荷」の存在は、

あまり知られていないようです。

狭い路地を縫うように登って行きますので、とても分かりにくい場所ですが、訪れる価値の

ある風景だと思います。

※ 「お仙稲荷大明神」 成田市東町

看板だけが見える「ろくろくさま・福城稲荷神社」を訪ねます。

この看板は以前から気になっていて、ブログに書くための下調べのための資料を探しまし

たが、全く見つからずに延び延びになっていました。

今回、幸いにもこの神社を守っておられる平野マチ子さんにお話を聞く機会を得て、ようやく

掲載することができました。

「福城稲荷神社(ふくしろいなりじんじゃ)」は、毎年六月六日がご祭礼で、「六六稲荷」や

「ろくろくさま」と呼ばれて親しまれています。

この神社については、「成田市史 中世・近世編」の成田市域の神社表には記載が無く、

明治十九年(1886)に書かれた「成田村誌」や、大正元年(1912)の「成田町誌」にも

名前が出てきません。

千葉県神社庁発行の「千葉県神社名鑑」も調べてみましたが、やはり見つかりません。

謎だらけの神社でしたが、最近になって、市立図書館資料室の協力を得てようやく微かな

手掛かりを一つ見つけることができました。

明治・大正・昭和の三代にわたって松崎の地で医療活動を行い、近隣地域に多大な貢献

をした「尽誠堂病院」に関する小冊子、「尽誠堂病院物語」(宮本惇夫 著 小川國彦 監修

尽誠堂病院研究会)の中にこの神社についての記述があることが見つかったのです。

それは、

「一家の主である平野伸が亡くなった後、平野家の後継者である平野スマ子・マチ子が親子

二代にわたって神山の麓に、社務所を建て換えて山の神を守った。現在それは「伏白神社」

「福城稲荷」、「六六稲荷(通称)」と呼ばれているが、主である平野伸亡き後、平野親子が約

七十年間守り続けて現在に至っている。」 (P17)

という一節でした。

ようやく謎を解くきっかけが見つかり、平野さんにお話を伺うこととなったのです。

「その平野伸だが、東京谷中時代、病気を助けた患者との縁で、現在、JR成田駅の広く線路

区域になっている大きな神山(*)を、買わされる羽目となった。 当時、一帯は囲護台という

地名で九軒ほどの家しかなく、山の周りは閑散とした寂しい沼地だったという。(神山=神の

鎮座する山)」 (同P16~17)

平野伸氏は、尽誠堂病院の院長を長年務めた人物で、尽誠堂を退任後も尽誠堂の近くに

医院を開き、しばらくして東京・谷中に移り住んで、真言宗豊山派の初音山東漸寺(観智院)

の境内地に医院を開いた、大変評判の高いお医者さんでした。

ある時、どこの医者にかかっても病が治らない一人の患者が、行者にお伺いを立てたところ

見ず知らずの平野医師の病院の場所を示して、“ここに行くべし”と言われたと訪ねて来ます。

平野医師の治療により快癒したその患者がお礼のため行者に引き合わせると、その行者が

現在の「福城稲荷神社」のある山を買うことを勧めました。

その山は、権現山と呼ばれている成田駅東口の一帯とつながっていて、西側には大きな沼

が広がり、山上には小さな石神様があったそうです。

平野家とこの神社の不思議な縁がこうして始まります。

さて、約100年前の大正時代の初期に、成田駅は、構内の拡張に迫られ、平野家の山の

一部を取得して工事を行いましたが、なぜか事故が頻発し、死者・怪我人が続出する事態

に悩まされることになります。

駅長が行者にお伺いを立てたところ、「工事にかまけてお山の神様を粗末に扱ったからだ」

との託宣があり、打ち捨てられたようになっていた石神様を平野家の山に戻し、祠を建てて

祀ったところ、工事は無事に終了し、その後も事故が起こらなくなりました。

以降、毎年二月六日には成田駅職員がこの神社へのお参りを欠かさず続けているそうです。

こうしてみると、昔のことはいざ知らず、平野伸氏がこの山を買った時がこの神社の始まり

だと考えられないでしょうか?

「福城稲荷神社」の場所ですが、JR成田駅東口から表参道を進み、福田屋と鷹匠本店の

間を左折すると下り坂となり、間もなくJRの下をくぐる「なかよしとんねる」に出ます。

トンネルを過ぎると道は左にカーブして下って行き、大きく右に曲がって今度は坂を登る

ことになりますが、下り坂が終わって右に曲がる所に、「福城稲荷神社」の看板があります。

JR成田駅西口からは、駅を出てすぐ右の道を線路に沿って進み、坂を下り切ると右側に

「福城稲荷神社」の看板が見えます。

民家の間に小さな石段がありますが、庭先に入り込んでしまいそうで、進むにはちょっと

迷う雰囲気です。

道路から数段の石段を上ると、小さなお堂があります。

ここから先のきつい石段を登ってお参りすることができない人は、このお堂にお参りすること

で山上の神様にお参りしたことになります。

お堂の先を右に行く狭い道があり、さらに石段を下ると、鳥居と「お清めの水」と記された

お堂があります。

井戸の上にお堂を建てたようです。

後方に見える「龍神」と「水神」の祠は、昔この一帯が沼だったころにおられた神様です。

お堂まで戻って、今度は左へ入ります。

狭い軒先を進むことになりますが、前方にチラッと鳥居が見えています。

鳥居の前に立つと、今度は急な石段が目の前に現れます。

神社はとても狭い場所、それも急斜面にあるので、この傾斜は仕方ありません。

登り切って振り返ると、恐いくらいの角度です。

石段の踊り場を左に行くとすぐ行き止まりになり、その先はJRの線路です。

見えているのは敷地拡張のために当時の鉄道会社(成田鉄道だったか、国鉄だったか)

が買い取った因縁の場所になります。

右に少し上るとようやく境内に入ります。

手前にあるのが「福城稲荷」と「禄彔稲荷」です。

キツネの顔はスッキリした感じです。

奥には「伏白大神」があります。

屋根には鰹木が三本と、水平に切られた千木があります。

このお堂の中には、小さなキツネの置物がビッシリと並んでいます。

お堂の裏に隠れるようにして昭和3年の板碑があり、宝珠の下に2匹のキツネが向き

合っている図が線刻されています。

キツネの目元はパッチリで可愛らしい表情です。

境内の裏手に回ると、小さな祠とお地蔵様、そして五輪塔がありました。

この小さな祠には、寛政三年(1791)と刻まれています。

五輪塔には、「八幡四郎恒永元安外数十名之靈」と刻まれていて、裏面に「昭和42年5月

平野スマ子建立」と記されています。

スマ子さんは今回お話を伺ったマチ子さんのお母様です。

“なぜここにこの五輪塔があるのか?”について、とても興味深い話を伺いました。

この五輪塔を建立したスマ子さんのお母様(マチ子さんのお祖母さん)である江栄さんは、

平野夫婦に子が無かったため養女に迎えられた方で、とても霊感が強い方でした。

ある時から、鎧兜に身を固め、憤怒の表情をした武将の霊が江栄さんに取り付き、いくら

払っても離れないため、行者にお祓いをしてもらったところ、この霊は、信じていた仲間に

裏切られて落命したために強い怒りを持ち続けている武将の霊であることが分かりました。

ただ、いくら尋ねても頑として自分の名前を明かしてはくれません。

娘のスマ子さんが、深い信仰心をもってこの武将の霊の怒りを和らげ、何とか「八幡四郎

(やわたしろう―「はちまん」を名乗るには差し障りありとのこと)の名を聞き出すことができ、

供養の五輪塔を建立したのだそうです。

ちょっと脇道にそれますが、この武将のことが気にかかり、調べてみました。

真偽のほどは分かりませんが、この一帯は昔、「平将門の乱」での戦場になったことがあり、

討伐軍の平貞盛と藤原秀郷が、討ち取った将門軍の将兵の霊を弔った場所だという伝承

もあるようですので、敗れた将門軍の将兵の中にこの武将がいたのかも知れません。

それから、将門の乱より少し後の時代の武将、源頼義の長男で勇猛な武将として知られる

八幡太郎(はちまんたろう)に関わる人物の中にそれらしき人物は・・・?と探してみました。

源頼義の長男は八幡太郎義家、次男は賀茂次郎義綱、三男は新羅三郎義光と、ここまで

は良く知られていますが、その他に「親清」と「快誉」の名が出てきます。

「快誉」は滋賀の大津にある「園城寺」に出家した息子です。

一方、「親清」は伊予の豪族河野氏の女婿になって「三島四郎親清」を名乗ったという伝承

があるようです。

この「親清」についての史料はほとんどありませんが、少なくとも非業の死を遂げるような

生涯では無かったようです。

手掛かりは見つかりませんでしたが、こういうことは“いつか分かる時が来るかも知れない”

と、あまり詮索せずにいた方が良いのかも知れませんね。

事実は闇の中ですが、スマ子さん、マチ子さん親子の供養によって、その後、武将の霊は

再び現われることはなかったそうです。

この地蔵像は、鉄道関係の犠牲者を供養する地蔵像が、あちこちに散在していて

忘れられたような状態だったため、それらをまとめてここに建立したものです。

この小さなお堂は、この山の「地主神(じぬしのかみ)」です。

古くからの民間信仰や神道では、土地ごとにそれぞれの地主神がいて、その土地を守護

しているとされています。

例えば、「成田山新勝寺」の「奥の院」や「光明堂」のある一角に、「清瀧大権現」と「地主

妙見宮」がありますが、この「地主妙見」が成田山の「地主神」です。

木々の合い間から囲護台方面が見渡せます。

民家の屋根の向こうにはJR成田駅の我孫子行きホームがチラリと見えます。

この手水鉢は昭和2年に寄進されました。

狭い境内ですが、鉄道が通る前のこの一帯は鬱蒼とした森だった痕跡が、境内裏の桜の

大木と石段脇のシイの大木に残っています。

シイの大木は、駅の東口に残る「不動のシイ」とほぼ同じ樹齢を重ねているように見えます。

ひょんなことから、この山を守る役目を背負った平野家の方々の苦労は、並大抵のもの

ではなかったことでしょう。

このブログで見てきた多くの神社やお寺が、衰退の一途を辿っている今日、平野さんの

ように懸命に神域を守っておられる方の存在は本当に貴重です。

電車の窓からチラッと見える「ろくろくさま・福城稲荷」の看板の陰には、深い人間ドラマが

隠されていました。

※ 「福城稲荷神社」 成田市新町849

さて、これは何でしょう?

実は、これは「橋」なのです。(橋だったと言うべきでしょうが・・・)

詳しくは後ほどに。

「石橋地蔵」と「清水地蔵」は、郷部交差点から成田山に向かう「西参道三の宮通り」の

入口にあります。

この通りは県道18号線の旧道でもあります。

木立に囲まれてちょっと見つけにくいかもしれませんが、赤い幟がたくさん立っています。

三の宮通りからちょっと下ったところに石段があり、境内に入れます。

石段の左側に見えるのが「清水地蔵」、右奥に見えるのが「石橋地蔵」です。

狭い境内ですが、手入れが行き届いています。

「石橋地蔵」は、昔、小橋川に架かっていた「いしばし橋」のたもとに立っていたお地蔵様です。

明治42年(1909)と刻まれています。

長い間風雨にさらされて、さすがにお顔が分かりにくくなっています。

「石橋」の地名は、旧郷部村の字(あざ)で、そこに架かっている橋なので「いしばし橋」と

呼ばれたのか、「石の橋」が架かっていたので「石橋」が字になったのか・・・。

いずれにしろ、このお地蔵様が立っていた「いしばし橋」は、そうとう昔から小橋川に架かっ

ていたようです。

その橋がこの石板だとすると、昔の小橋川は小さな流れだったのでしょう。

『本村ハ此橋ヲ以テ中央トス幅五尺余リ長七尺余盤石ナリ』

(成田市史 近代編史料集一 P43)

横幅が約1.6メートル、長さが約2メートルの石板です。

当時の小橋川は、

『幅六尺、深壱尺ヨリ貮尺位』(同)

とありますから、1.8メートル程度の川幅で、18~30センチの深さの小川ですね。

これなら、この石板を渡せば、なんとか橋の役割は果たせたでしょうね。

石橋地蔵の裏にある祠

石橋地蔵の裏にある祠 道祖神と馬頭観世音

道祖神と馬頭観世音

石段を上がってすぐ左には「清水地蔵」があります。

もともとは郷部ヶ原の山林の中にあった、首だけしかないお地蔵様でした。

お地蔵様があった場所には清水が湧き出していたので、「清水地蔵」と呼ばれていました。

『~そして清水のことは、首の清水とか地蔵の清水と呼んでいたという。

というのは当時はこの地蔵に胴体がなく、首だけが置かれていたからである。

なぜ首だけなのかは今もって不明になっている。』 (「成田の史跡散歩」P74~75)

昭和39年に住民により胴体が作られ、現在のお姿となりましたが、周辺の開発のため、

昭和45年に観音堂に移され、昭和59年にここに移されてきました。

見事な百日紅の木

見事な百日紅の木

小倉 博氏は、 『古墳時代の石棺の蓋のようである』 (「成田の史跡散歩」P74)と表現して

いますが、なるほどそう見えますね。

小橋川の川幅が広くなると、この石板は外され、旧街道(松崎街道・なりたみち)の「観音堂」

の渡り橋に転用されました。

その後、観音堂の井戸の流し台になったり、工事中に捨てられそうになるなどの試練(?)を

経て、ようやく記念碑としてこの境内に落ち着くことになったのです。

この経緯を知ると、思わず“ご苦労様でした”と声をかけたくなりますね。

旧街道の観音堂

旧街道の観音堂

郷部大橋をくぐるように坂道が下っています。

坂道が曲がったところに、「辧天宮」と「石神様」があります。

「辧天宮」と刻まれた石板がはめ込まれ、には享保十九年(1734)と記されていますが、

これは祠の建立の年代で、石板は最近のものです。

「石神様」のお堂は平成13年に建てられました。

中には何やら怪しげなモノが鎮座しています。

郷部大橋をくぐります。

300メートルほど下ると、西野内踏切があります。

向こうに見えているのは「成田国際福祉専門学校」です。

ここは見通しが良いので、鉄道マニアの間では撮影スポットとして知られた踏切だそうです。

遮断機が降ります

遮断機が降ります電車が通過して行きます

踏切を渡ると「ごうぶこばし」がありました。

さて、「いしばし橋」はどこにあるのでしょう?

下を流れる小橋川の上流を眺めると、遠くに小さな橋が見えています。

あれが「いしばし橋」でしょうか?

ありました!

「いしばし橋」です。

小さい橋ですが、コンクリート製のしっかりした橋です。

流れが見える幅は2メートルくらいですが、葦が群生していて実際の川幅は分かりません。

『源ハ印旛郡江弁須村ノ北ノ山間ヨリ発シ、本村字池田ノ大清水ノ流ヲ合、小流シテ成田村

ノ流ト石橋ニ合、稍溝洫ノ狀ヲナシ 本村ハ此橋ヲ以テ中央トス幅五尺余リ長七尺余盤石ナリ 幅六尺、

深壱尺ヨリ貮尺位、西ニ趣キ山口村ニ落ツ。曲流シテ押畑、松崎、宝田數村之流ヲ合セ

新妻川ニ入ル。平時緩流ナリ。』 (「成田市史近代編史料集一」P43)

郷部村誌には、「いしばし橋」付近の小橋川をこう書いていますが、護岸工事によって両岸の

幅は広がったものの、流れの幅は明治の頃からあまり変わっていないようです。

もちろん、かつての石板では渡れませんね。

橋を渡った先には最近開発された住宅地があり、その後ろはJR成田線の線路です。

線路に向かってコンクリートの道路跡のような場所があります。

線路の手前でフェンスに阻まれているこの場所は、踏切跡のような気がします。

どうしても気になって、「ごうぶこばし」から「郷部大橋」を渡り、地蔵堂を回って線路の反対側

を探ってみました。

線路の上は「西参道三の宮通り」(県道18号線旧道)のはずです。

そして、線路の反対側に辿りつきました。

こちらは西参道から細い坂道を線路に向かって下った場所で、以前は踏切だった様子です。

『上流のいしばし橋の道はもとは江弁須街道と呼ばれ、原野であったニュータウンを抜けて

公津地区の江弁須に向かう重要な道であった。』 (「成田の史跡散歩」P74)

江弁須街道は鉄道やニュータウンに寸断され、今やどこを通っていたのかも分かりませんが、

わずかに残る数百メートルを見つけただけでも、とても得した気分です。

明治時代に書かれた郷部村誌には、この二つの地蔵堂についての記述はありません。

石橋地蔵は石板の「いしばし橋」のたもとに立ち、清水地蔵は首だけの姿で山林の清水

の前に置かれていました。

開発が進んで、今はこの場所に落ち着きましたが、小川の流れと湧き出る清水を見てきた

二つのお地蔵さまにとって、交通量の多い公園通りと県道18号線旧道に面したこの場所の

居心地はどうなのでしょうか。

地蔵堂の前の紫陽花は咲き始めていますが、まだ色づいてはいません。

澄み渡る空のような青を見せてくれるのは、もうひと雨、ふた雨必要でしょうか?

※ 「石橋地蔵」「清水地蔵」 成田市郷部480

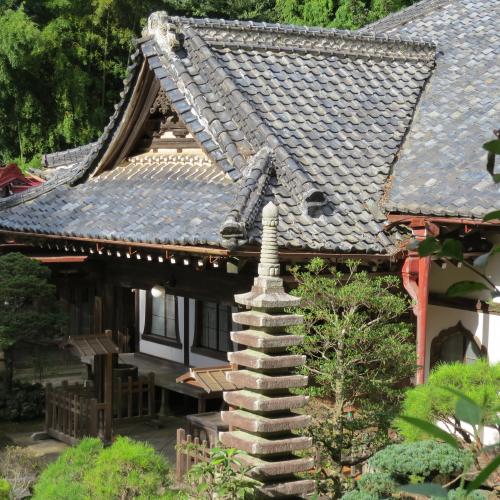

「薬王寺」は以前に「裏参道を歩く」の項で紹介しましたが、今回あらためて訪ねてみました。

「薬王寺」(やくおうじ)は天台宗のお寺で、山号は「仏法山」。

ご本尊は平安時代後期の作である「木造阿弥陀如来座像」で、

成田市の指定文化財です。

もともとは土屋にあった殿台城の城主、馬場伊勢守勝政の持仏で、

平安時代後期の作とされています。

裏参道から細い路地を入った石段の上に立派な山門があります。

火災により記録が消失したため、創建の年代は不明ですが、天正八年(1580年)に

中興したと伝えられていますから、長い歴史を持ったお寺です。

天正八年とは、NHKの大河ドラマの「軍師官兵衛」に出てくる三木城主・別所長治が

秀吉に攻められ、毛利からの援軍を得られずについに自刃した年です。

装飾の少ないすっきりとした本堂です。

「関東百八地蔵尊霊場第六十九番札所」の木柱。

埼玉県川越にある瑤光山最明寺を一番とし、東京・巣鴨の萬頂山高岩寺を結願寺とする、

関東の1都6県にまたがる札所です。

以前に紹介した東勝寺・宗吾霊堂は七十番になります。

⇒ 東勝寺

見事な多重塔です。

客殿。

井戸の奥に立つ石板には中央に「奉 讀誦普門品五萬巻供養塔」と刻み、

左右に「国家安穏」「天下泰平」と記されています。

天保六年(1835年)に建立されました。

普門品(ふもんぼん)とは観音経のことです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

境内に住みついた二匹の猫がここは自分の縄張りだとばかりに睨みつけています。

この新しい建物は永代供養塔です。

半年ほど前にここを訪ねたときには無かったものです。

本堂に向かって右側の階段を上ると墓地になります。

ふと振り返って本堂を眺めた時、大変なものを見つけました。

本堂正面の軒下にスズメバチの巣が見えました。

カメラをズームして見ると、たくさんのスズメバチが出入りしています。

先ほどお参りしたときには気がつきませんでしたが、参拝者が襲われたら大変です。

(今週あらためて訪ねた時には巣は取り除かれていました)

墓地の奥、客殿の屋根に隠れるように、狭くて急な「福聚観世音」に通じる石段があります。

分かりにくい場所ですし、今は登る人もいない様子です。

「福聚観世音」は「裏参道を歩く」の項にも写真があります。

⇒ 裏参道を歩く

薬王寺観音堂「福聚観世音」。

このお堂を抜ければ、成田山の平和大塔や光明堂が目の前です。

⇒ 光明堂

観音堂から戻る階段を下って行くと、急斜面の先に小さな祠が見えました。

息を切らして登ってみましたが、傾いた祠には何もありません。

墓地に戻ると一段高い場所に6基の墓石が並んでいます。

難しい字ばかりですが、一番奥から「竪者 法印俊峯大和尚位」天保十四年(1843年)、

「大乗妙典供羪塔」文化二年(1805年)、「不退心院大阿闍梨 竪者法印豪海位」

大正10年、「法印俊慶塔」明和二年(1765年)、「竪者 法印尊城和尚位」(年代不明)、

「自浄院大阿闍梨 大律師豪観和尚位」昭和十一年、と読めます。

「竪者(りっしゃ)」とは聞きなれない言葉ですが、仏法論議での質問に答える僧のことで、

要するに仏法を極めた偉いお坊さんということでしょうか。

「大乗妙典供羪塔」の側面には「一石一字書寫」と刻まれています。

これは、お経を一つの石に一文字ずつ写し、それを埋めたもので、埋経(まいきょう)と

呼ばれるものの一種です。

私が好きなお寺の一つ、秩父の札所三十四番・水潜寺(日本百観音結願寺)では、

お経の文字が一字ずつ出てくる札を見て、その文字を小石に書き写して祠の下に

滑り落とすことができますが、同じ行(ぎょう)ですね。

風化が進んでいますが、珍しい石造りの「阿弥陀三尊像」です。

かろうじて正徳六年(1716年)と読めます。

墓地内には多くの石仏が・・

墓地の入り口近くに目立つ石碑が立っています。

「春水柳田行義之墓」と刻まれた石碑には難しい漢文が記されています。

何やら故人の業績を称え、その死を悼む文のようです。

天保六年(1835年)に建立されたものです。

帰路、山門から下る石段の途中にある石板には「照于一隅此則国宝」と記されています。

「比叡山開創一千二百年記念」として建立されたとありますが、この最澄の言葉には

「照于一隅此則国宝」と読むか「照千一隅則国宝」と読むかの二説があり、

とても興味深いものです。

伝教大師最澄が弘仁九年(818年)に天台宗の修行規定として書いた「山家学生式」

(さんげがくしょうしき)にある言葉で、「照于一隅此則国宝」(一隅を照らす、これすなわち国宝

なり)が一般に広く知られている言葉と意味ですが、最近の学説では「照千一隅此則国宝」

(一隅を守り千里を照らす、これすなわち国宝なり)が正しいとされています。

最澄の時代の背景を考えると「照千一隅~」なのでしょうが、「照于一隅~」が長年人々の心に

響いてきた言葉と意味なので、この方が良いと判断されたのでしょう、薬王寺のこの碑には

于と彫られています。

地形的には成田山の真下ですが、木立に視界を阻まれて気づかれることはありません。

裏参道からも少し入ったところですので、訪れる人は少ないようです。

さして広くはない境内ですが、訪れるたびに新たな発見があるお寺です。

※ 仏法山薬王寺 成田市土屋8

JR成田駅から徒歩約25分

いかにも古そうな石塔が入口の坂の下に立っています。

「右 あじき 龍○さ○(多分龍がさき)」「左 なりたさん」と彫られていて、

裏面には「西国 坂東 奉順禮供養塔」と彫られています。

多分、ここが成田山の裏参道の入り口にあたっていたのではないでしょうか。

細い急坂を少し上ると鳥居が見えてきます。

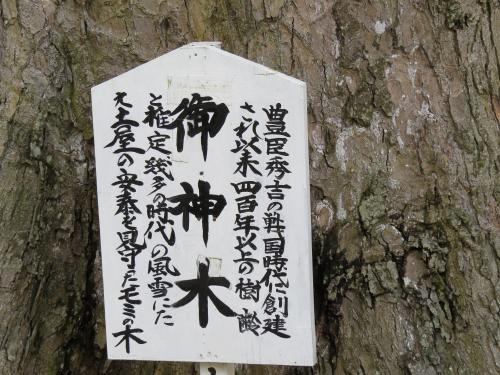

天正年間、秀吉の時代に殿台城主の馬場伊勢守勝政が建立したと伝えられていますので、

かれこれ400年は経っているでしょうか。

ご祭神は「大己貴(おおあなむら)神」です。

御神木のモミの木も樹齢400年と言われていますから、

建立のころからこの神社を見守っているわけです。

度重なる地震被害で社殿が傾いてしまったため、

平成10年に復元工事が行われました。

脇道の「へび供養塔」の陰から猫がじっとこちらを見ています。

“うさんくさいヤツだ”とでも言いたげに、身じろぎもせずに睨んでいました。

拝殿の後ろにある本殿は屋根の傾斜と曲線が美しい建物です。

裏の小高いところに石で作られたお社が並んでいました。

ここは小さな広場のようなところです。

出羽三山の参詣記念碑もずらりと並んでいます。

この地でも湯殿山、月山、羽黒山の三山への参詣は昔から盛んであったようで、

文政、嘉永などの年号が刻まれています。

「奉納 八幡宮」「洗手石」と彫られています。

文化十四年(1817年)の文字が読めます。

拝殿の左側には七つの神社が合祀されています。

写真手前から奥へ、琴比羅宮、愛宕神社、八幡神社、

白幡神社、石導神社、疱瘡神社、天満宮です。

疱瘡神社とは珍しい神社ですね。

石段を上ったすぐ左、七つ並んだ小さなお社の手前には「子安神社」の石塔があります。

台石には「土屋女人中」とあり、裏面には「大正十年九月再建」と彫られています。

拝殿の右側には石造りの「天照皇大神」があります。

朽ち果てた拝殿には、かすかに菊の紋章が見えます。

参道の脇には元禄元年(1688年)と彫られているお地蔵さまや

馬頭観世音の石碑が並んでいます。

文化とか文久とかの年号が読み取れる古いものばかりです。

一番奥は「へび供養塔」です。

あの猫はどこかに行ってしまいました。

この場所は殿台城の一角だったようですが、

周りは削られ、宅地化されていまはその面影もありません。

開発は必要ですが、自然や歴史的遺産との調和が大切です。

神社を建立した馬場伊勢守勝政が小田原の役で

徳川勢に討たれたのが天正十八年(1590年)。

それから400年経った今もなお、

「大宮神社」は土屋地区の鎮守として、この地に静かに佇んでいます。

※大宮神社 成田市土屋1331

国道408号線成田山裏門入口交差点から徒歩5分。

道標までは3分。

イオンモールからは徒歩7分。

三ノ宮埴生神社が正式名で、御霊代(みたましろ)は土師器(はじのうつわ)。

御祭神は埴山姫命(はにやまひめのみこと)で、土の神様です。

その名前や御霊代、御祭神からして、古代に土器の製造を職業としていた

土師部(はじべ)一族が創建したと言われています。

創建年代ははっきりしていません。

成田総鎮守として子育て、安産、初宮参りなどの祈祷が多く行われます。

その昔、麻生郷(栄町矢口)に一宮、玉作郷(成田市松崎)に二ノ宮があり、

その総社としてここ三ノ宮があったようです。

裏手には小高い山があり、木々の間から見えるお社は

長い歴史の重みをたたえています。

小さな裏山には新緑がまぶしい散策路がありました。

お地蔵さんが・・・と思ったら、どうやら違うようです。

何やらお婆さんのような・・・

色あせた紙に女性の戒名のようなものが書かれています。

説明書きはどこにもありませんので想像するしかありません。

小さな墓石と見えたのは、馬頭観世音と刻まれた三つの石碑でした。

嘉永三年と寛政十年と、小さな見字がかろうじて読めました。

石碑の脇から石段が小さな祠に向かって続いています。

浅間神社の掲額がありました。

小さな賽銭箱に投げ入れたお賽銭は乾いた音を立てて底に落ちて行きました。

お社の隣にそびえる椎の巨木は樹齢何百年になるのでしょうか。

いかにも神様が宿られている厳粛な雰囲気を醸し出しています。

この一帯は昔からその地の利ゆえに数々の争乱に見舞われています。

(このことはいずれ触れることになるかもしれません)

その中で現代まで地域の中心として人々の信仰に守られてきた埴生神社は

成田の一角で長い時の流れを見守ってきました。

埴生神社のあるこの道は、県道として多くの車が往来する生活道路ですが、

地元の人達以外には“参道”としてはほとんど知られていません。

ここが“参道”だとは数カ所に立てられた標識がなければ気付かないでしょう。

三ノ宮埴生神社の現在の社殿は明治39年に再建されたもので、年月を重ねて

静かに参道の傍らに鎮座されています。

※三ノ宮埴生神社 成田市郷部994

成田山表参道が薬師堂の前で二股に分かれるところを左へ徒歩約10分。

JR成田駅、京成成田駅からは徒歩約20分。

車ではニュータウン側からは公園通りを郷部交差点で右折。

(408号線のイオンモール側からは左折)

郷部大橋を登りきったところが交差点なので通り越しに注意。

県道18号(成田・安食線)の標識と西参道三ノ宮通りの標識がある。