「千葉県神社名鑑」には、「諏訪神社」について次のように書かれています。

「諏訪神社 祭神 建御名方神(たけみなかたのかみ) 本殿・亜鉛板葺流造一.七五坪

拝殿・亜鉛板葺二四坪 境内坪数 一七七.五坪 氏子一八五戸」

「由緒沿革 創立年代は不詳。 今の社殿は、建築様式から推して享保年間にものらしく、

彫刻の精巧華麗な建物である。 御祭神が開拓の神であることからすれば、前林区が拓か

れた頃と関係があるのではないかとも思われる。 応永三三年四月の古文書にはすでに

前林の名が出ている。」

応永三十三年は西暦1426年ですから、約600年も前にはすでに集落があったわけです。

建御名方神(タケミナカタノカミ)とは、諏訪大社の主祭神で、大国主神(オオクニヌシノカミ)

の御子神であり、事代主神(コトシロヌシノカミ)の弟神になります。

「建御名方神」は、諏訪大社から勧請された全国の諏訪神社で祀られていますが、軍神と

して、また農耕や狩猟の神として信仰されています。

**********

手水舎には昭和25年に寄進された手水盤が置かれています。

手水盤には諏訪大社の神紋である「諏訪梶の葉」が彫られています。

***************

ご神木の杉の大木は、幹周り7~8メートルはありそうです。

大きな拝殿です。

どこかで見たような建物ですが思い出せません。

後で調べたところ、この拝殿には意外な秘密が隠されていました。(それは後ほど・・・)

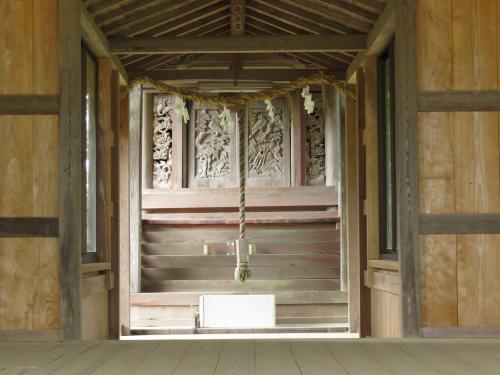

がらんどうの拝殿の向こうに、本殿が見えています。

「今の社殿は、建築様式から推して享保年間にものらしく、彫刻の精巧華麗な建物である。」

と「千葉県神社名鑑」にあったように、見事な彫刻です。

脇障子には迫力のある表情の獅子が彫られています。

反対側の脇障子の獅子は抜け落ちて、濡縁に無造作に置かれています。

**********

**********

見えにくい所にも細かい彫刻が施されています。

享保年間の造営ということですので、約300年前の芸術的作品です。

さて、ここで先ほどの“拝殿の秘密”について、です。

弊殿から拝殿側を見ると、床の板目が不規則なことが分かります。

さらによく見ると、円形の切れ目が・・・。

**********

天井を見ると、いろいろな形の木材が積まれています。

『この大竹岸太郎の「自叙伝」の記述によれば、現在の前林の舞台は、岸太郎らが地狂言を

上演するために、戸長である岸太郎の父親が、工事主任となって建設したものであることが

知られる。』

『現在の、前林の舞台(常設舞台)は、寄棟トタン葺(以前は、茅葺)で、「拝殿」と呼んでいる。

前林地区の中心地である諏訪神社の境内、参道の中央に本殿と同方向で、ちょうど拝殿の

位置に建っている。』

『舞台の規模は、間口六間、奥行四間で、伊能の舞台よりひと回り大きいといえる。回り舞台

があり、形式は、心棒付鍋蓋式の回り舞台であったが、現在は奈落改造によって、回転不能

となっている。二重台の上下機構などはない。花道なども現存しないが、おそらく組み立て式

で、取り付けられたものと思う。』

『戦後も、しばらくの間、芸能大会、映画会、地方巡業の買芝居などに使用されていたという。

なお、この前林の舞台は、千葉県立「房総のむら」に復元建設されている。』

(「大栄町史 民俗編」 P262~263)

これで納得です。

拝殿を兼ねた舞台だったわけです。

ここで上演された芝居を見てみたかった気がします。

大須賀神社の能舞台

大須賀神社の能舞台 房総のむらの能舞台

房総のむらの能舞台

鰹木は三本、千木は垂直切りで、男神の「建御名方神」が祭られていることを示しています。

「大栄町史 通史編中巻」に、この「諏訪神社」について一行だけ書かれています。

「前林村字花輪に所在。祭神は武御名方命(「県神社明細」)。旧社格は村社。」

「諏訪神社」から山道を150メートルほど進んだところには、「妙見神社」があります。

明神鳥居は平成9年に建立されました。

鳥居の手前にポツンと置かれた「道祖神」。

「安政六己未」 と読めるような気がします。

安政六年は西暦1859になります。

境内には小さなお社だけがあり、石造物等は全く見当たりません。

この「妙見神社」に関する資料は少なく、「千葉縣香取郡誌」や「千葉県神社名鑑」などにも

社名は出てきません。

「大栄町史 通史編」中の、第二章「大須賀氏関連の中世城館跡」にある、前林城跡・館跡の

項に、チラリと社名があるのを見つけました。

「大須賀川の最上流に近い前林の集落内に館跡があり、谷を挟んだ東側台地上に城跡が

あった。前林の集落は、大須賀川上流部の本支流に開析された北に伸びる台地上に存在

する。館跡は台地北端にあり、隣には妙見社がある。」

この前林城の城主であった前林志摩守は、前回紹介した「医王院」の開基とされる人物です。

**********

暗い堂内を覗かせていただくと、妙見菩薩像が見えました。

「大栄町史 通史編」に、この妙見菩薩像についての解説がありました。

『像(像高三五・七センチメートル、木造・玉眼)は髪際正中で左右に振り分けながら被髪に

あらわし、盤首の袍・穿裳を着け沓を履き、右手で戟の柄を握り、左手は仰掌して宝珠状の

持物を載せ、正面を向いて岩座(框付)の上で腹這いにあらわされた霊亀の上に直立する。

造像は近世と考えられ、現状の彩色・右手の戟・輪光はいずれも後補である。』

「なお、台座框裏には「奉彩色妙見大菩薩/醫王院十九世/和尚寄付」という施人に関わ

る銘および「上サ山崎村/佛工□□」・「明治六年冬十月」という修理にかかわる銘が存在

する。』 (P40~41)

医王院十九世の名が出てくることは、開基・前林伊勢守以来の結びつきが続いていることを

示しています。

仏工の上サ山崎村とは、当時は上埴生郡の山崎村で、その後明治二十二年に長柄郡二宮

本郷村に編入され、現在は茂原市の西部に位置しています。

**********

ガランとした境内に羽黒トンボが舞っています。

「諏訪神社」と「妙見神社」。

地元の人々に守られて、静かに時を重ねています。

※ 「諏訪神社」 成田市前林658

「妙見神社」 成田市前林ミジョウ(番地不明)

(ミジョウとは城を意味する小字です。)

とくに舞台にもなっている拝殿は、当時の活気に思いが発せられます。

「房総のむら」に復元されているとのことで、そちらにも足をのばしてみたいです。

是非いらしてください。神社の方は昔に比べて境内が大分狭くなっているようで、

これだけのご神木が残っているわりには樹木が少ないのが残念です。

「房総のむら」の復元舞台では、子供達が上って走り回っています。