「西福寺」は天台宗のお寺で、山号は「不動山」。

本尊は「阿弥陀如来」です。

本堂は民家風の建物で、周りには何もありません。

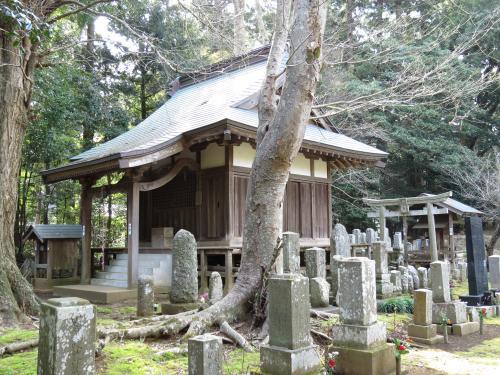

お寺の境内の雰囲気は、本堂の手前左側にある「不動堂」に残されています。

参道の入口には小さな大師堂があります。

門柱には「不動山西福寺」と刻まれ、裏面には「平成十三年」とあります。

門柱の左右に立つ、地蔵菩薩と観音菩薩。

地蔵菩薩には享保十一年(1726)の銘があります。

廃仏毀釈の痕でしょうか、地蔵菩薩の頭は仮のセメント造です。

「不動堂」の前にある小さな鐘楼。

鐘も小さく、橦木はありません。

手水鉢の銘は読めませんが、それほど古いものではなさそうです。

大銀杏の樹齢は数百年はありそうです。

宝珠と火袋が失われた灯籠には、「文化八辛未春」との銘が見えます。

文化八年は西暦1811年、11代将軍徳川家斉の時代です。

「不動堂」には掲額がなく、小さな木版が掛かっていますが、文字はすっかり消えています。

なんとか「不動」と読めるような気がしますが・・・。

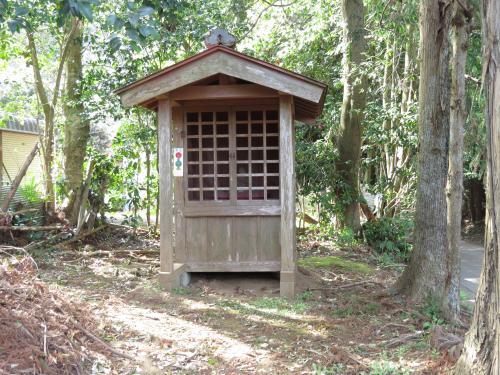

「不動堂」の脇にある小さな「大師堂」。

柱にはまだ謹賀新年のお札が・・・

しっかりとした造りですが、飾り気はありません。

失礼してお堂の中を覗かせていただきました。

正面の厨子は扉が閉まっていますが、右側に二体の仏像らしきものが見えます。

暗いうえに幕に遮られてよく見えませんが、二体の後にもう一体の仏像があるようです。

目を凝らして見ると、仏像の背に火焔光が見えています。

腰のあたりまでしか見えませんが、これは「不動明王」像のようです。

足許の二体は八大童子の「制多迦(せいたか)童子」と「矜羯羅(こんから)童子」でしょうか。

「不動明王」は、『「動かない守護者」を意味する名の、明王の中で最も重要な存在。大日如来

の教令(命令)を受け、如来の教えに従わない者たちの前に忿怒の形相で現れ、教化します。』

(「仏像の事典」 熊田由美子 P56)

(九十九里の尾垂ヶ浜に建つ不動明王像)

(富里の「観照院」境内の不動明王像)

不動明王は右手に剣、左手に羂索を持っています。

剣は、「魔を退け、人々の煩悩を断つため」、羂索は、「悪を縛り、煩悩から抜け出せない者を

救い出すため」のものです。

不動堂の周りには石仏や墓石が並んでいます。

寛文、貞享、元禄、正徳、享保、延享、宝暦、文化、文政などの元号が読めます。

「不動堂」の裏に鳥居があり、小さなお社があります。

鳥居の扁額には「子安様」と刻まれています。

ここはお寺の境内ですが、鳥居とお社の組み合わせはまさに「神社」そのものです。

お寺の中に神社があることは、さほど珍しいことではありません。

神仏習合や本地垂迹の産物として、各地で見られる風景です。

たとえば成田山の「額堂」の周りには「天満宮」や「金毘羅大権現」、「白山明神」、「今宮神社」

がありますし、匝瑳市の「飯岡檀林」にも「古能葉稲荷大明神」があります。

(成田山にある「天満宮」)

(成田山にある「三社」(中央「金毘羅大権現」、左「白山明神」、右「今宮神社」))

(飯高檀林 「古能葉稲荷大明神(このはいなりだいみょうじん)」)

ただ、気になる記述が「千葉縣印旛郡誌」(大正二年)にあります。

「西福寺 堀内村字西之台にあり天台宗山門派にして圓融寺末あり阿彌陀如來を本尊とす

由緒不詳堂宇間口六間奥行五間境内四百八十三坪官有地第四種あり檀徒十八戸住職は鈴木

諄英にして管轄廳まで十里九町とす境内佛堂二宇あり即

一、不動堂 不動尊とす由緒不詳建物二間半四面なり

二、観音堂 本尊子安觀音にして由緒不詳建物二尺四面あり 寺院明細帳」

「観音堂」の大きさもほぼ一致していますので、これは「子安観音」を本尊とする「観音堂」で、

鳥居は神仏習合の名残だ、とも考えられます。

***********

***********

様々な石仏、墓石の中に、三基の月待塔が並んでいます。

十九夜の月待塔。

「奉造立 十九夜待成就之所」「元禄七甲戌二月」の文字が読めます。

元禄七年は西暦1694年、忠臣蔵の逸話で有名な「高田馬場の決闘」があった年です。

「享保十六辛亥」と記された「十九夜月待塔」。

享保十六年は西暦1731年、徳川吉宗の治世でした。

「天明七丁未年」と記された「十七夜月待塔」。

天明七年は西暦1787年、この年には全国規模での打ち壊し(天明の打ち壊し)がありました。

この石仏は頭部を砕かれています。

「十七」という文字だけが台座に残されています。

十七夜待の聖観音像かと思いましたが、像容は地蔵菩薩にも見えます。

可能性のある、十七年以上あった元号は、慶長・寛永・享保なので、慶長十七年(1612)か、

寛永十七年(1640)か、享保十七年(1732)のいずれかの地蔵菩薩かもしれません。

裏の藪の中に山羊がいました。

怪訝そうにこちらを見ています。

境内に人影はありません。

参道も分かりにくい場所にあり、周囲の人家もまばらです。

「成田の地名と歴史」に、堀之内村は、「元禄期(1688~1703)は南町奉行所与力給地で、

その後北町奉行所与力給地に移る。」 (P180)とあります。

「与力は加勢するという意味で、諸役職の奉行や頭に付属した役人の称である。将軍への

拝謁を許されない御家人であるが、中には俸禄として知行地を集団で与えられた与力がいた。

その知行地が与力給地で、市域には江戸の南北両町奉行与力の給地が存在した。」

(同 P338)

見かけた石仏の銘の一番古い元号は「寛文」(1661~1672)なので、このお寺の歴史は

少なくとも350年以上はあると思われます。

ここを給地とした江戸の奉行所与力が、このお寺に参詣したこともあったことでしょう。

※ 「西福寺」 成田市堀之内148