今回は二年前に「三里塚街道を往く その壱」でちょっと立ち寄った、小菅の「側鷹神社」です。

「千葉縣印旛郡誌」には、「側鷹神社について次のように記述しています。

「村社 側鷹神社 小菅村字中小菅にあり彦火々出見尊を祭る大同三年九月廿八日建立

社殿間口三尺奥行三尺拜殿間口三間奥行二間境内二百三十三坪官有地第一種あり神官は

宮崎廣重にして氏子六十戸を有し管轄廳まで九里二十五町一間一尺あり境内一社あり即

一天神々社 菅原道眞公を祭る嘉永元年戊申八月勸請建物間口三尺奥行一間あり神社明細帳」

「彦火々出見尊」(ヒコホホデミノミコト)は、瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)と木花開耶姫(コノハナノ

サクヤヒメ)との子で、山幸彦(ヤマサチヒコ)の名で知られています。

また、神武天皇の祖父にあたるとされています。

大同三年は西暦808年ですから、実に1200年以上前に建立された古社です。

「成田市史 近代編史料集一」に収録されている、昭和8年の「遠山読本稿 巻七」には、

「村社側鷹神社は小菅区にあり、神饌幣帛供進指定神社たり。」 とあります。

また、「成田市史 中世・近世編」には、

「小菅村の側鷹神社は大同三年の創建と伝えられ、古くは杣鷹大明神と称していたが、

明和八年(一七七一)に側鷹と改称している。」 とあります。

「神饌幣帛供進指定神社」とは、郷社・村社を対象に、明治から終戦に至るまでの間、勅令

により県知事から祈年祭・新嘗祭・例祭に神饌幣帛料を供進された神社を指します。

神饌幣帛(しんせんへいはく)とは、神社や神棚に供える供物のことで、米や酒、山海の幸、

布帛、衣服、武具などです。

「側鷹神社」は実は珍しい社名で、下総地方に多くある「ソバタカ神社」は「側高神社」が多く、

他に「脇鷹神社」(成田市小泉・香取市・旭市)、「祖波鷹神社」(香取市岩部)、「相馬高神社」

(芝山町)、「素羽鷹神社」(栄町)などがあります。

いずれも香取市大倉にある香取神宮の第一摂社である「側高神社」の分社です。

手水盤は天保六年(1835)のものです。

**********

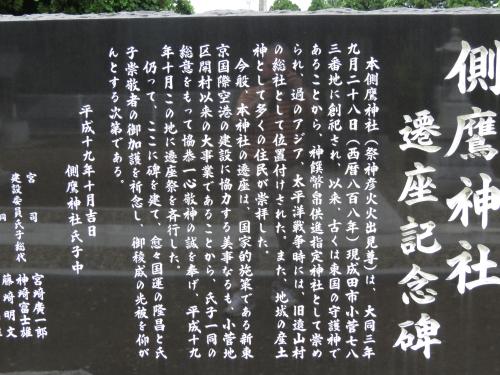

「側鷹神社遷座紀念碑」には、次のように記されています。

「本側鷹神社(祭神彦火火出見尊)は、大同三年九月二十八日(西暦八百八年)現成田市

小菅七八三番地に創祀され、以来、古くは東国の守護神であることから、神饌幣帛供進

指定神社として崇められ、過のアジア、太平洋戦争時には、旧遠山村の総社として位置付

けされた。また、地域の産土神として多くの住民が崇拝した。今般、本神社の遷座は、国家

的施策である新東京国際空港の建設に協力する美事なるも、小菅地区開村以来の大事業

であることから、氏子一同の総意をもって協恭一心敬神の誠を奉げ、平成十九年十月この

地に遷座祭を斉行した。仍って、ここに碑を建て、愈々国運の隆昌と氏子崇敬者の御加護

を祈念し、御稜成の光被を仰がんとする次第である。」

産土神(うぶずながみ)とは、人が生まれた土地の守護神を指します。

人を一生を通じて守護してくれ、生まれた土地を離れても守ってくれると信じられています。

狛犬は平成19年の寄進です。

阿形の狛犬は左足で鞠を押さえ、吽形の狛犬の足許には子犬(?)がうずくまっています。

二基の灯籠も平成19年の寄進です。

境内の左手には、小さなお社や祠が並んでいます。

手前から見て行きましょう。

左の石柱には、「奉納 御寶■■ 天保八丁酉二月吉日」と刻まれています。

天保八年は西暦1873年、この年には大坂(現大阪)で「大塩平八郎の乱」がありました。

右の祠は風化によって文字らしきものは何も見えません。

「子安社」。

「本社は、妊婦の安産と、お子様が健やかに育つことを願い、創祀されました。また、疱瘡神様

とも言われ疫病から身体を守る神様として崇められています。創祀年は不詳です。」

(説明板)

左の流造の小祠は、風化で何も読めません。

右の祠には大正六年(1917)と記されています。

「天神社」。

「本社の祭神は、菅原道真公であります。嘉永元年(一、八四五年)に学問の神様である

同公が勧請され、以降崇められています。」 (説明板)

「日天子社」。

「本社の祭神は、大日孁尊(お日様)であります。正保二年(西暦一、六四七年)に妙福寺

住職日延上人により、五穀豊穣を祈願し、創祀されました。なお、昭和四五年(西暦一、九

七〇年)までは、その年の豊作を願い、例祭を毎年八月一日に行っていました。」

(説明板)

「大日孁尊(オオヒルメノミコト)」とは、「天照大神」の別称です。

「日天子」はインドの太陽神が仏教に取り入れられたもので、観音菩薩の化身とされ、仏法

守護の十二天に数えられています。

「天照大神」を祭神とするこのお社を「日天子社」と呼んでいるのは、「両部習合神道」と呼ば

れる神仏習合思想によるものと思われます。

この「両部習合神道」については、ウィキペディアに次のように解説されています。

「両部神道(りょうぶしんとう)とは、仏教の真言宗(密教)の立場からなされた神道解釈に基

づく神仏習合思想である。 両部習合神道(りょうぶしゅうごうしんとう)ともいう。」

「両部神道では、伊勢内宮の祭神、天照大神は胎蔵界の大日如来であり、光明大梵天王で

あり、日天子であるとし、一方、伊勢外宮の豊受大神は、金剛界の大日如来であり、尸棄

大梵天王であり、月天子であるとする。そして伊勢神宮の内宮と外宮は胎蔵界と金剛界の

両部で、この両部が一体となって大日如来の顕現たる伊勢神宮を形成しているとした(二宮

一光説)。 両部神道とは、これによって神と仏の究極的一致を説明しようとしたところに注目

した命名である。」

境内の左奥には鳥居のある「熊野神社」があります。

「熊野神社(村社) 本社の祭神は、伊弉諾尊、伊弉冉尊であります。地域住民の夫婦神と

して、」信仰も厚く、多くの人々に崇拝されています。創祀年は不詳です。」 (説明板)

「熊野神社」と「日天子社」、「天神社」、「子安社」の各社は、もともとは小菅地区に分散して

いましたが、昭和45年に小菅783番地の「側鷹神社」の境内に合祀され、その後平成19年

の「側鷹神社」遷座に伴い、現在地に遷座したものです。

合祀前の「熊野神社」については、「千葉縣香取郡誌」中の「遠山村誌」に一行、

「小菅村字中臺 由緒不詳 氏子六〇戸」 と書かれていました。

「側鷹神社」が以前に鎮座していた“小菅783番地”を地図で探しましたが、見つかりません。

平成7年まで時間を遡って、ようやく見つけた「側鷹神社」は、現在地より約2キロほど北の

新空港自動車道を超え、ヒルトンホテルの裏側から取香川に向かったあたりにありました。

現在の地図にも、平成7年の地図にも、その一帯には地番は付けられていません。

(参考までに、巻末に地図を載せてあります。)

鰹木は三本、千木は垂直切りです。

装飾の少ない本殿と拝殿は、バランスの良い、とても美しい姿です。

境内の隅に、忘れられたように置かれている手水盤には、「安政二卯」 と刻まれています。

安政二年は西暦1855年になります。

160年前のものですが、遷座前の境内で遣われていたものなのでしょう。

**********

上空を旅客機が飛んで行きます。

遷座前の「側鷹神社」は、飛んで行く飛行機の下あたりにあったのでしょうか。

**********

境内を囲むフェンスの向こうは、遠くに見える「成田ビューホテル」のゴルフ場です。

**********

鳥居の前の狭い道路の向こうは、切り通しになっていて、京成電車が走っています。

隣接地には以前は無かったソーラーパネル群が・・・。

最近はどこへ行ってもこうしたソーラーパネル群が目立ちます。

自然を破壊してまでエコだ、クリーンだと言えるのか、私には納得できない光景です。

ソーラーパネル群とコルフ場、切り通しには線路が走り、この神社の周りには人の生活の

気配が全く感じられません。

空港事業のためとはいえ、遷座したこの場所は寂しすぎる感じがします。

2年前のブログに、この神社に立寄った時の印象が書かれていますが、この景色から感じる

ところは2年後の今も変わりません。

(その時の文章 ↓ )

「境内にも、神社の周辺にも人影がありません。

数台が停まれる駐車場も立ち入り禁止のロープが張られています。

狛犬もどことなく寂しそうです。

空港事業のためとは言え、何世代にもわたって親しんできた住民との絆が

細くなってしまったのでしょう。

道は行き止まりになり、右に曲がって京成電車の跨線橋を渡り

細い道を下ると思わぬ場所に出ました。

空港建設のために使われた、通称「資材道路」が県道44号線と交わる

急坂の途中です。

44号を左に行けば、直ぐに「さくらの山」になります。」

遷座した平成19年に植えられた記念樹も、まだこんな頼りなさです。

昔はどこにでも見られた「鎮守の森」は、そう簡単には得られない貴重な遺産であることを

痛感させられる景色です。

※ 「側鷹神社」 成田市小菅1389-9

(参考: ⇓ が現在の「側鷹神社」 + がかつて「側鷹神社」があった場所です)