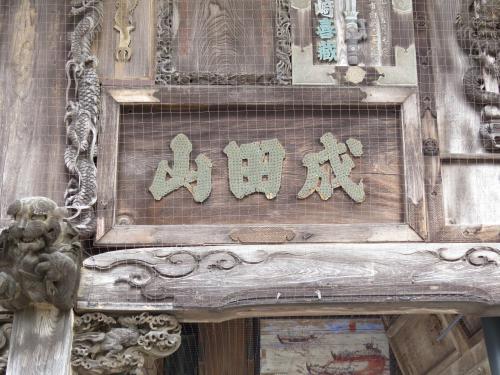

まずは、あまり歩き回らずにすむ成田山の「額堂」の再訪から始めます。

更新は、以前のようなペースにはなかなか戻れませんが、これからもお付き合いください。

改修なった成田山の「額堂」を訪ねます。

今回は、大本堂の後ろの階段を登る通常のコースではなく、裏門側から外周路を登ります。

外周路の急坂をあえぎながら登っていると、何となく視線のようなものを感じ、ふと上を見ると、

こんなものが目に入りました。

「のぞき小僧」と呼ばれているようですが、由来は全くわかりません。

ニヤリとしたずらっぽい表情で、「のぞき小僧」とは言い得て妙ですね。

石塀に描かれているのは中国の何かの故事のようで、寄進名には左端に大きく「横■■■町

八幡屋彦兵■」、右端には「深川大工町講中」とあります。

下に並んでいる寄進名には全て昭和29年と記されています。

後ろ側が気になって、そばの駐車場の隙間から覗いてみました。

台の上に乗って伸び上がるようにしています。

初めからここにあったのか、後から付けたのか・・・遊び心が感じられる風景です。

周りにはたくさんの石碑、石版が林立しています。

「永代御膳料」「永代護摩料」と記されたものが多く、「壹千圓」「参百圓」「百圓」など、寄進当時

では非常に高額であったであろう金額が書かれています。

人通りはほとんどありませんから、猫ものんびり日向ぼっこです。

「包丁塚」がありました。

「この塚は、長年愛用し使い古した包丁を納めてその功徳に感謝すると共に、調理した

鳥獣魚菜の霊を慰め供養するため建立したものである」

説明板にはこう書かれていました。

何年も何年も使い込み、切れ味が鈍れば砥石で研いでまた何年も使う・・・。

最近はセラミックやプラスチックの包丁がほとんどで、包丁を研ぐ風景ははついぞ見かけなく

なりましたが、こうした供養塚には日本人の感性がとても良く反映されているように思います。

「額堂」は包丁塚の前を右に曲がったところにあります。

長い間耐震補強工事が行われていましたが、工事が終わり、工事囲いは取り払われています。

工事は、東日本大震災で全体が少し右側に傾いたために行われました。

「額堂」は奉納額や絵馬などを掲げるお堂で、文久元年(1861)に建立されました。

「建物は桁行正面が3間(約5.5 メートル)背面は6間(約 11 メートル) で、屋根は入母屋

桟瓦葺です。現在は四方が開放されていますが当初は背面が板壁でした。組物 は平三斗、

中備蟇股、二軒の半繁垂木です。額堂としては虹梁や木鼻など細部まで本格的な建物で、

近世における庶民信仰をあらわす代表建築の一つであります。」 (成田山ホームページ)

この「額堂」は、正式には「第二額堂」と呼ばれます。

文政五年(1822)に七代目市川團十郎の寄進によって建立された「第一額堂」は、残念なが

ら昭和40年に焼失してしまいました。

「第一額堂」は、寄進した団十郎の定紋の三枡(みます)から「三枡の額堂」と呼ばれました。

「一切経堂の左隣にあった、間口一六・五メートル、奥行九・六メートル瓦葺き入母屋造りの

堅牢な建物で文政四年五月、当山の篤信で梨園の大御所であった七代目市川団十郎が、

当時の金で壱千両を寄進して建立したもので、翌五年一二月一九日に上棟した。 其の折

七代目は門弟一同を引具して登山し盛大なる上棟式を行ったという。 大工棟梁は大塚新八・

道明作兵衛、周囲の牡丹・唐獅子・歌舞伎十八番の「解脱」の景清等の彫刻は長坂猪之助

の刀にして精巧を極めている。」

「中央の柱には、「せったい所七代目団十郎」と書した自筆の招牌を掲げた。 当時は七代目

自ら參詣者に、茶の接待をしたという。 又堂内には七代目の袴姿の石像がある。」

(「新修成田山史」 昭和43年 P126~127)

大正元年(1912)八月の「成田町史」は、二つの額堂について次のように記述しています。

「額堂 一切経藏の隣に建てり。間口九間一尺・奥行五間の堅固なる建築にして、文政四年

五月の建設にかかる。 俳優七代目市川団十郎の寄附進せるものなりといふ。 無数の額面

處狭き迠に掲げられ、中央に團十郎の石像を据えつく。」

「第二額堂 光明堂の左側に立てり。 間口十間半、奥行五間半あり。 文久元年の建立にして、

多くの額面を掲ぐること前記のものに同じ。」 (「成田市史 近代編史料集一」 P117)

瓦が新しく葺き直され、懸魚や虹梁も化粧直しされています。

四隅を新たに鉄パイプが支え、これまでの木柱には金属ベルトがはめられています。

「額堂」は二回目の訪問ですが、今回は奉納額を少し詳しく見てみましょう。

南側の全面です。

長い間風雨にさらされて、文字はほとんど読めない状態です。

昭和15年の奉納額

昭和15年の奉納額

古銭を貼り付けています

古銭を貼り付けています *

*

不動明王を現す剣の奉納額が目立ちます。

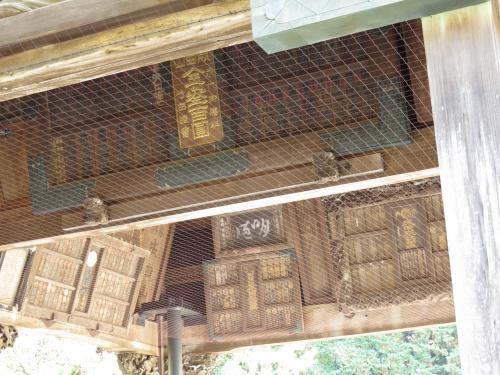

東側の全景です。

大きな「清元講」の額は大正六年(1917)、「成田山不動明王」と書かれている額は大正九年

(1920)の奉納です。

真ん中の大きな額は大正七年(1918)。

右上の消えかかっている絵馬には、不動明王と明王を拝む女性が描かれているようです。

***********

左下にはお不動様の剣に龍と富士が彫られています。

右下の額に描かれていた絵はほとんど消えていますが、中央にうっすらとお不動様の姿が

浮かんでいるように見えます。

「明治四拾参年」(1910)と読めます。

上の「敬神講」と書かれた額には昭和拾年と記されています。

左上には「心」の文字が浮き彫りされています。

その下の額は昭和6年、右上の「必願成就」と書かれた額は大正十年(1921)のものです。

北側に回ってみます。

「武蔵國北足立郡草加町」と読める明治25年(1892)の奉納額。

凱旋祝と書かれたこの額は「明治廿八年」(1895)と記されています。

西側にもびっしりと奉納額が並んでいます。

中央の大きな奉納額は、大正十三年(1924)のもので、「東京市外入新井町 諸職聯合」と

書かれています。

上に並んでいる二つの奉納額は、左が昭和15年、右が昭和26年のものです。

左にある奉納額には「上毛安中宿永代護摩講」と書かれています。

ひときわ目を引く大正十年(1921)の大きな奉納額には、「永代大般若経 睦會 三十六童子」

と記されています。

三十六童子は不動明王が従える童子で、大本堂裏の斜面にその像が並んでいます。

上に並ぶ三つの額は、「成田山」とある左が明治三十三年(1900)、「御手長」とある真ん中

が明治三年(1870)、右端は読めません。

左下は明治四十三年(1910)のものです。

奉納年は見つかりませんが、右下の奉納額には「不動明王横浜復興講社」とあります。

「額堂」の内部にもたくさんの奉納額・絵馬が掲げられていますが、残念ながら内部に入れない

ため、その一部が覗けるだけです。

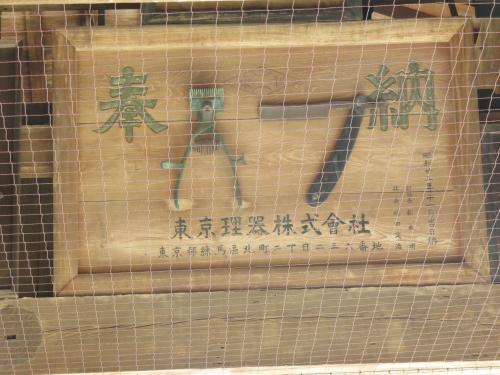

昭和42年に東京理器株式会社が奉納した、バリカンとカミソリの奉納額。

この会社は昭和21年の設立(創業は大正十四年)で、現在はハサミに特化したメーカーとして、

東京・板橋で事業を展開しています。

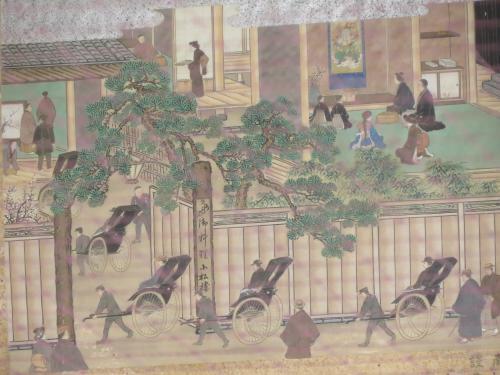

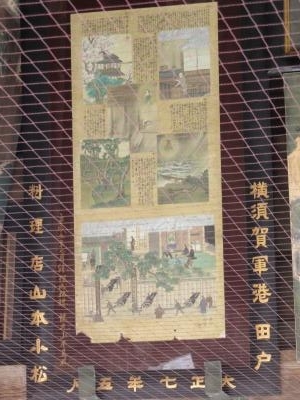

大正七年(1918)に横須賀の料亭「小松楼」が奉納したこの額には、当時の横須賀の様子が

いきいきと描かれています。

「料亭小松」は、明治十八年(1885)創業の老舗料亭で、帝国海軍時代から海軍軍人に利用

され、戦後は米海軍、海上自衛隊にも利用されてきたことから「海軍料亭」と呼ばれています。

額を奉納した当時は海岸沿いの田戸にありましたが、海岸の埋め立てなどのため大正十二年

(1923)に米が浜に移転しています。

残念ながら今年の5月に原因不明の火事により焼失してしまい、、東郷平八郎、山本五十六、

米内光政らの書をはじめ、日本海軍に関する多くの資料も失われてしまいました。

奉納額の他に堂内には、梵鐘、将軍地蔵像、方位盤、七代目市川團十郎像、青銅製大地球儀

が展示されています。

内部に入れないため、柵の外から眺めるだけなのが残念です。

慶應三年(18967)に鋳造された梵鐘で、昭和43年まで門前の町々に時を告げていました。

供出を免れたこの梵鐘は、神田鍋町の藤原国信の作で、912.5キロの重量があります。

勝軍地蔵尊です。

昭和15年にここに設置されたということ以外、この像に関する記述は見つかりません。

「勝軍(または将軍)地蔵」は、甲冑を着け、右手に錫杖、左手に如意宝珠を持って軍馬に跨がる

地蔵菩薩で、この地蔵に祈れば戦に勝つと言われ、鎌倉時代以後,武家の間で信仰されました。

ヨーロッパに戦火が広がり、日本の周辺にも戦雲が漂う時勢を反映した寄進だったのでしょう。

この公園の水飲み場のようなものは「方位盤」といいます。

「この方位盤は群馬県伊勢崎町の佐藤藤三郎氏が奉納したものです。 八角形の図形の内側

には東西南北の文字が、その外側には壬・子・癸 丑・艮・寅 甲・卯・乙 辰・巽・巳・午・丁 未・

坤・申庚・酉・辛 戌・乾・亥の方位を現す十干と十二支の文字が また欄外には放射状にその

方向の地名が、南の方向には東金・勝浦また、辰の方向には八日市場、 卯の方向には銚子

等の地名が記入されています。」 (新勝寺ホームページ)

第一額堂を寄進した七代目市川團十郎の石像です。

鼻が欠けているのは火災時の出来事だったのでしょうか?

「團十郎の石像は、自身が奉納した第一額堂内にありましたが第一額堂は昭和40年に焼失

した為、石像を第二額堂内の現在位置に移設しました。」 (新勝寺ホームページ)

青銅製の大地球儀。

「作製は、神田岩井町の紀伊国屋伝七が請負、技師は村田鉄之助、鋳工は大島金太郎。

明治40 年(1907)11月に東京上野の牛肉店の奥平洋三、梅子夫妻が店名の「世界」に

ちなんで、日露戦争の戦勝記念に奉納したものです。 直径 約110cmの青銅製で、子午

環儀の上に23.5度の傾斜をもって設置されていて、大日本帝国の範囲に銀の象嵌を

施していました。 日本帝国を銀色にしたるは目立ちて見せんが為なり、これを看る人能く

注意して此国を思ひ、彌々将来の発展を図り、益々此色を輝かすことに心掛けられたし」

と説明があったようです。」 (新勝寺ホームページ)

以前は中に入って触ることができましたから、表面がツルツルになってしまい、良く判別でき

なくなっています。

カメラを望遠にして覗いてみました。

タヒチなどがあるフランス領ポリネシアのソシエテ諸島です。

アフリカ東海岸のタンザニア沿岸のようです。

亜米利加(アメリカ)です。

見事な龍や獅 子などの彫刻は後藤勇次郎経慶の作です。

***********

龍の目には銅製の目がはめ込まれていましたが、今でははこの写真の龍の左目に残っている

だけです。(機会があったら探してみてください)

「額堂」の周りを見渡してみましょう。

裏手には明治二十年(1887)に建立された天満宮と、慶応三年(1867)に建立された

「朝日観音堂」が並んでいます。

「光明堂」です。

元禄十四年(1701)に当時の本堂として建立され、別名「元禄の本堂」と呼ばれます。

新勝寺の本堂は何度も建て直されていますが、現存する最古のものは明暦元年(1655)

に建立された現在の「薬師堂」です。

江戸・深川での出開帳を成功させて成田山を有名にした、名僧照範上人によって建て替え

られた本堂が、この「光明堂」です。

その後、参詣客が増えて手狭になった本堂は、安政五年(1858)に建て替えることとなり、

現在の場所に移転となりました。

新しく建立された本堂は、昭和42年に現在の大本堂が建立されるまでの110年の間、本堂

としての務めを果たし、移転して「釈迦堂」となりました。

「釈迦堂」が「安政の本堂」、「光明堂」が「元禄の本堂」、「薬師堂」が「明暦の本堂」と呼ばれ

ていますが、それぞれに当時の新勝寺の賑わいぶりがしのばれます。

「額堂」と「光明堂」との間には「三社」があります。

中央に「金毘羅大権現」、左に「白山明神」、右は「今宮神社」です。

三社の隣には「不動三尊像」があります。

真ん中の剣が「不動明王」を表し、向かって左には「制多迦(せいたか)童子」、右には「矜羯羅

(こんから)童子」の像が立っています。

制多迦童子は強さを、矜羯羅童子は優しさを表しています。

真ん中の剣が不動明王を表していますが、二人の童子は不動明王の持つ二つの面、“強さと

優しさ”を表現しています。

「額堂」の向い側には「開山堂」が建っています。

昭和13年に建立のお堂で、新勝寺の開山上人・寛朝大僧正のお姿が安置されています。

寛朝大僧正は、朱雀天皇より平将門の乱平定祈願のため、高雄山護摩堂の不動明王を

捧持して下総に下り、天慶三年(940)に公津ヶ原に成田山を開山しました。

**

天保四年(1833)に寄進された「成田山絵図」の石碑。

風化が進み良く見えませんが、細かく彫られた精緻な絵図です。

「成田山絵図」の隣にも「不動三尊像」があります。

天満宮の側に昭和58年に建立された二つの句碑があります。

中興一四世貫主・三池照鳳の「節分や 本堂ゆるる 人なみや」と、中興一七世貫主・池田照誓

の「人馬絡繹万戸の村やことし米」です。

以前は、中興十五世貫首・石川照勤の「風凪ぎし雲の切日や皈る雁」と、中興十六世貫首・服部

照和の「霧や深し 天地にあるは 我ばかり」の句碑もあったのですが、大本堂裏から「額堂」や

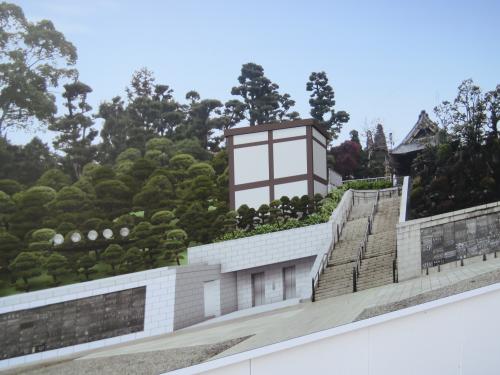

「光明堂」へ登る石段脇にエレベーターを設置する工事のため撤去されてしまいました。(工事

完了後に戻されるのかも知れませんが・・・)

工事中のエレベーター

工事中のエレベーター***********

「額堂」の前からは「光明堂」の屋根越しに「平和大塔」が見えます。

改修なった「額堂」の内部が解放される日は来るのでしょうか?

隠れている奉納額や青銅地球儀上の日本を是非見てみたいものです。

額堂、行ったことありませんでしたが、

丁寧に回ると面白いものがたくさんあるのですね。

ありがとうございます。

3ヶ月のブランクは、思った以上に取材力の劣化を招いて、苦戦しました。

難しそうなテーマはついつい敬遠してしまいますが、ちょっと我慢して頑張れば

またペースも上がってくると思います。

またよろしくお願いいたします。

ありがとうございます。

このブログを続けるには、結構気合いが必要なのですが、しばらくお休みをして

気持ちを緩めてしまうと、なかなか元に戻れません。

少しずつペースを取り戻してゆこうと思います。

これからもよろしくお願いします。