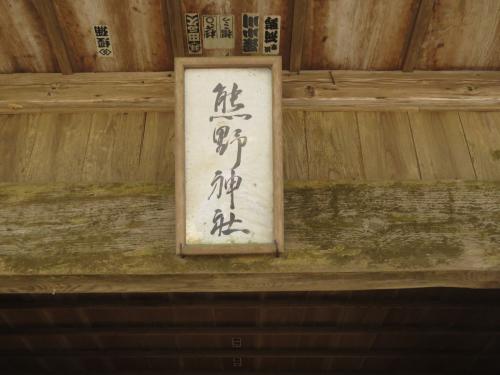

この「熊野大神」は「桜田大権現」とも呼ばれ、創建年代は不詳ですが、千年以上前である

と伝えられています。

熊野三山の「速玉男命」(ハヤタマオノミコト)、「伊弉冉尊」(イザナミノミコト)、「事解男命」

(コトワケオノミコト)を勧請してご祭神としています。

「誉田別命」(ホンダワケノミコト)と「瀬織津姫命」(セオリツヒメノミコト)も合祀されています。

「治承年間(1177~81)に石橋山の戦いで敗れた源頼朝がこの地に来たとき、同社に

武運繁栄を祈願し源家の守護神である誉田別命を合祀したと伝える。また瀬織津姫命は

大須賀川の守護神である。」 (「成田の地名と歴史 P247)

鳥居は国道51号線の歩道ギリギリに建っています。

正面から見るには道の反対側に廻らなければなりません。

この手水盤には正徳二年(1712年)と刻まれています。

「大須賀村大字櫻田字權現脇に在り域内二百九坪速玉男命伊弉册尊事解男命を祀り瀬織津

姫命譽田別命を相殿とす社傳に曰ふ創建詳かならず治承中源頼朝武運繁榮を本社に祈願し

神楽を神前に奏す此時を以て譽田別命を勸請すと瀬織津姫は本社の大須賀川水源に屬する

を以て守護神と為せしものなり域内に圍丈餘の巨松樹あり社記に頼朝馬鞍を掛けし古事を傳

ふも明治三十五年大風の為めに折損せり社前耕圃中に一塚あり神樂塚と稱す」

「千葉縣香取郡誌」にはこう記述されています。

相殿の「譽田別命」とは応神天皇のことで、「瀬織津姫」は祓戸四神の一柱で災厄抜除の神です。

境内を区切るフェンスの外にポツンと立つ、延享二年(1745)の祠。

うっすらと「疱瘡神」の文字が見えます。

今は公園の一角になっていますが、もともとは神社の境内であった場所です。

境内の左手、国道の脇に崩れかけた祠が三基。

右の祠には「寛政」の元号が見えます。

拝殿は開放的な造りです。

この拝殿では、晩秋になるとこんな風景が見られます。

平成26年12月撮影

平成26年12月撮影

拝殿の床一面に枯葉が積み上げられています。

これは毎年12月の2回目の「卯」の日の前日に行われる夜祭りの準備のためです。

境内に左右二つの枯葉の山を作り、火をつけた焚き火の間を子供たちが駆け抜けます。

この祭りは「桜田の大火(おおび)」と呼ばれ、二つの焚き火の間をくぐった子供は一年間風邪

をひかないと言われています。

以前は神社の拝殿前に大きな山を二つ、神社前の道の九十九か所に小山を作って火を焚き

ましたが、危険だと言うことで近年は境内の二つの大山のみとなっています。

「大栄町史 史料編Ⅶ」に収録の「桜田村熊野大神由来書」には、この祭礼について、

「且ハ毒蛇河童之災害ヲ除キ候趣之祭事」 との記述しています。

この神社の近くに栗山川の源流がありますが、昔そこに河童が棲んでいて子供にいろいろ

悪さをするため、火を焚いて河童除けをしたのが始まりだとされ、桜田地区では祭りの間は

魚を口にしない風習が残っています。

「写真提供:ぐるり房総」

ぐるり房総ホームページ ☜ ここをクリック

「大栄町史 民俗編」に「権現様と河童」という話が載っています。

少々長くなりますが、この行事のいわれが良く分かりますので引用します。

「昔、桜田にある農夫がいて、農業のかたわらに栗山川などで魚を捕っていた。栗山川は

桜田の熊野神社付近を水源として、現在の栗源町・多古町を通って九十九里浜に注ぐ川

で、下流部は下総国と上総国の国境をなしていた。ある日、男はいつものように小舟に乗

って川を下り、岩部(現栗源町)の近くで網を仕掛け帰ろうとしたとき、急に辺りが暗くなり

大粒の雨が降り出した。家に戻った男は仕掛けた網のことが心配となり、夜の明けないうち

に家を出て小舟で川を下り岩部まで行ってみると、やはり網は流されていたのである。その

まま網を探しながら九十九里浜近くまで下ると、杭に引っかかっているのを見つけた。そこで

網を揚げようとしたのだが、どうしたことか重くて揚がらないのである。さらに男が力を込めて

引き揚げると、網を食いちぎっている河童がいっしょに顔を出したのであった。男があわてて

持っていた棹で河童の頭をなぐると、河童がかみついてきたので、今度は頭の皿を目がけて

けとばしたのであった。すると河童は目を回して、川の中に沈んでいった。」

「 その年の夏、栗山川で泳いだり釣りをしていた桜田の子どもが、河童に川へ引き込まれ

水死する事件が多発した。村は大騒ぎとなり、村人は熊野権現(神社)に集まって権現様に

子どもを守る願いを掛けた。すると権現様は「あの河童は頭の皿が乾くと死んでしまうので、

火が大嫌いだ。だから『子どもを川に引き込むと一〇〇か所に火を焚き川原を焼きはらうぞ』

と言って九九か所に火をたき、『もうひとつたくぞ』と言えば河童も悪さをしなくなろう」と告げた

のである。それから桜田では毎年一二月の卯の日に、オオビといって熊野権現の境内で子

どもが九十九か所にたき火をするようになったという。」 (P360)

いつまでも伝えて欲しい、素朴で楽しいお祭りです。

千葉県神社名鑑には「熊野大神」について以下にように記しています。

「祭神 速玉之男神(はやたまのおのかみ)

伊弉册尊(いざなみのみこと)

事解男神(ことさかのおのかみ)

本殿・亜鉛板葺神明造四坪、拝殿・亜鉛板葺入母屋造四坪

境内坪数二一〇坪 氏子四四戸

由緒沿革 地区の有志が相計り社殿を建立、元禄元年御祭神を勧請奉斎」

元禄元年(1688)に御祭神を勧請したとすると、頼朝伝説との整合がとれません。

伝説は所詮伝説だとしても、頼朝が平家討伐の前に香取神宮に詣でて、戦勝祈願をした帰路

にこの神社に立ち寄ったという話には捨て難い魅力があります。

「大栄町史 通史編中巻」には、“頼朝が当社に祈願したとあるのは伝承の世界のこと”と断じ

ていますが、個人的には、頼朝伝説を採り、元禄元年の勧請とは、何らかの事情で荒廃した

神社を再建したことだと考えたい気がします。

**********

**********

本殿は極彩色の彫刻で飾られています。

それぞれには何らかの意味のある物語があるのでしょうが、知識の無い私にはただ見事な

彫刻としか言えません。

本殿の裏の少し離れた所に小高い塚があり、頂上部に「三峯山神社」と記した祠があります。

明治十六年(1883)の紀年銘があります。

この塚が前述の「香取郡誌」中の「源頼朝武運繁榮を本社に祈願し神楽を神前に奏す」とある

「神楽塚」なのでしょうか?

本殿裏にはもう一つ小さな塚がありますが、ここには祠も何もありません。

本殿の真裏には、樹周りが6~7メートルもあろうかという杉の大木が聳えています。

何の説明もありませんが、樹齢は数百年にはなると思われます。

鳥居の前の国道は、車の往来が途切れることがありません。

この神社の周辺は昔から香取神宮への奉幣使街道の宿場として栄えました。

「成田村と佐原村(香取市)を結ぶ往還道が村内を通り、宿駅が置かれた。このため近世後期

には村内に居酒屋・草履売り・質物商い・菓子屋などの農間商いがいた。1843(天保14)年

の家数は42軒、人数208人。」 (「成田の地名と歴史」P108)

宿場として賑わっていた街道筋に鎮座する「熊野大神」。

頼朝伝説を信じたい佇まいです。

※ 「熊野大神」(桜田大権現) 成田市桜田946

予想をはるかに超える人出です。

気の早い大きな鯉のぼりが春風に舞っています。

**********

**********

「ちば眺望百景」に選ばれ、昨年3月には観光情報コーナーや地元の野菜販売、空港関連の

グッズ等を販売する「空の駅さくら館」がオープンするなど、今やちょっとした観光地です。

ここからは4000メートルのA滑走路や第1ターミナル、管制塔、駐機場が一望でき、週末は

もちろん平日でも大勢の人たちが訪れます。

*************

*************

あいにく曇天でしたが、お花見と飛行機見物に繰り出した人々で「上野の山」並の賑わいです。

駐車場は臨時の駐車場まで満車状態で、付近の道路では時ならぬ渋滞が発生していました。

空港の中にも沢山の桜が咲いています。

外国からの旅行客が、着陸した旅客機の窓からはじめに目にするこの景色に歓声をあげて

いるかもしれません。

*******

*******

次々と飛び立つ旅客機の合い間に、着陸する旅客機が頭上をかすめるように飛んできます。

*******

誘導路をゆっくりと進んできた旅客機が、滑走路の端で方向転換し、爆音を響かせて離陸

して行く様子は、航空ファンならずともテンションが上がる景色です。

空港の反対側の景色も素晴らしく、なだらかな丘陵地が続く中にゴルフ場やホテルが見えます。

所々に桜も見えています。

さくら館の下には遊歩道が整備されています。

少々アップダウンがきつい感じですが、汗を流すにはちょうど良い感じです。

桜並木の向こうから着陸態勢に入った旅客機がぐんぐん近づき、桜の花の中を突っ切ります。

***

*******

***********

***************

******************

平成14年4月の「さくらの山」の記事の桜と見比べてください。

わずか2年で桜は見事に成長しています。

平成14年4月の「さくらの山」 ☜ ここをクリック

成田空港の周辺には、ここ「さくらの山」を含めて4ヶ所の展望台があります。

今回は、一気に残りの3ヶ所も廻ってみましょう。

***********

「東雲の丘」は四ヶ所の展望台の内、唯一B滑走路側にあります。

展望台と空港敷地の間には国道51号線が走り、後方は畑地が広がっています。

B滑走路が北側に延伸された時に設置された防音堤を利用しています。

「さくらの山」に比べると、空港内の景色が殺風景な感じがします。

今なお続く反対派との衝突を避けて、当初計画とは反対側に急遽延伸したため、滑走路

以外の施設が見当たらないせいでしょう。

この展望台は細長いデッキのようです。

人影もまばらで、ただただ飛行機が見たい人には嬉しいスポットでしょうね。

*****

**********

*****

着陸機は左側を目線よりほんのちょっと高く通過して行きます。

**********

**********

**********

**********

A滑走路のように離陸待ちの飛行機が行列をするような景色はあまり見られません。

離陸・着陸のあとはしばらく静寂が滑走路上を支配します。

次はつい1カ月ほど前にオープンした「ひこうきの丘」です。

こちらはA滑走路の南端に位置し、芝山町の管轄です。

駐機場や格納庫、整備場が目の前に見えます。

東風・南風の場合は、離陸機が頭上を轟音と共に通過して行き、着陸機は遠く「さくらの山」の

方向から降下してくる様子を見ることができます。

西風・北風の時は、近くに離陸待ちの飛行機を見ながら、着陸機が接地時に出すタイヤの煙を

はっきりと見ることができます。

遥かに筑波山が見えます。

天気の良い日ならば、なかなかの景色でしょう。

**********

遠くに管制塔、近くには「航空科学博物館」が見えています。

最後は「三里塚さくらの丘」です。

こちらは「さくらの山」より前に設置された展望台ですが、空港工事の関係でフェンスに一部

視界が遮られるなどして、今ではすっかり「さくらの山」に人気を奪われてしまいました。

ただ、桜の季節には、見事な景色が広がる、知る人ぞ知る隠れた名所になります。

桜が満開となる数日間は駐車場が満杯となり、周辺道路に車の列ができるほどの賑わいです。

*****

********

************

********

*****

普段はほとんど人影が見えない「三里塚さくらの丘」は、のんびりとした散策に最適です。

空港周辺の四ヶ所の展望台は、それぞれ違う顔を持っています。

天気や風向きによって、場所を移動しながら飛行機を眺めるのも楽しいものです。

① さくらの山 県道44号線を小菅から空港方面へ さくらの山信号左側

② 東雲の丘 国道51号線を佐原方面へ 十余三トンネル手前左側

③ ひこうきの丘 ①の信号を三里塚・千代田方向へ 航空科学博物館の手前右側

④ 三里塚さくらの丘 ひこうきの丘の手前右側

した神社で、「熊野神社」、「熊野社」、「十二所神社」などの社名で全国に三千社余りもある

と言われています。

成田市内にも、宗教法人として記載されている「熊野神社」は八社もあります。

その中から今回は、西和泉の「熊野神社」を訪ねます。

細い坂道を下る途中に「熊野神社」への石段があります。

**********

控柱のある立派な台輪鳥居をくぐると、石段の上に拝殿の屋根が見えてきます。

**********

「文政十一戊子」と刻まれた御神燈。

文政十一年は西暦1828年になります。

右に写っているいるのは「熊野神社改修事業竣工記念之碑」で、

『悠久の地「西和泉」は天和二年(一六八二)和泉村より分かれ現在に至る・・・』で始まり、

改修が平成14年に拝殿屋根の銅版葺き替え工事をもって終了したことが記されています。

旧和泉村が東西に分村となった事情は分かりませんが、明治十六年(1883)の「下總國

下埴生郡東和泉村誌」には次のようにさらりと記されています。

「東和泉村創置ノ年號干支詳ナラスト雖モ、古老ノ口碑ヲ傳ヘ聞ニ、舊上和泉村ニテ平親王

将門ノ領、其後千葉之助常胤領、建仁元年ヨリ天正十八年マテ凡三百九拾年間領ス。其後

元和年中ヨリ寛永十年五月マテ居城当國印旛郡佐倉土井大炊頭領ス。夫ヨリ佐倉領ト云。

寛文元年松平和泉守領ノ時領主ノ名ヲ憚リ當村日出城ノ名有ヲ以テ日出村ト改稱ス。天和

二年分村トナル。字西方ヲ西和泉村ト改、字東方ヲ東和泉村ト称シ是本村ナリ。」

言い伝えのように、平将門領であったとすれば1000年以上も前に「和泉村」としてこの地に

あり、寛文元年(1661)に村名と同じ名を持つ領主を戴くこととなったために「日出村」と改称

し、天和二年(1682)に東西の和泉村に分村した、とありますから、この地は古くから人々の

営みがあったことが分かります。

(西和泉村の近世の出来事に関しては「成田市史 中世・近世編」の「第四章近世村落の変質」

に詳しく記載されています。P585~591)

この石碑には大正十一年(1922)のもので、「村社 熊野神社」と刻まれています。

境内右手の立派な手水舎と手水盤。

手水盤の年代は読めませんでした。

「千葉縣印旛郡誌」中の「中郷村誌」は、「熊野神社」について次のように記述しています。

「西和泉村字廣にあり熊野加武呂命を祭る創立年代は詳ならざれども天正年中造謍の事

ありとの傳説あり正保元年庚申五月社殿を改造す元文二丁巳年二月奉納の額面安永九年

九月奉納の谷文晁筆の繪馬等を存せり社殿間口四尺奥行四尺拜殿建坪六坪幣殿建坪二

坪鳥居高一丈二尺横八尺八寸冠木一丈四尺手水舎建坪一坪境内四百二十坪官有地第一種

あり神官澤田總右衛門にして氏子二十七戸を有し管轄廰まで十里五町あり陰暦正月十日及

十一月十五日を祭日とす境内遥拜所あり由緒不詳間口一丈奥行一丈五尺あり神社明細帳村誌」

天正年間(1573~1592)に造営されたとすると、420年以上前のことになります。

この天正年間は織田信長と豊臣秀吉によって天下が統一された時代で、信長の安土城と

秀吉の伏見城(桃山)から、「安土桃山時代」と呼ばれることもあります。

改造された正保元年は1644年ですから、約370年前のことになります。

**********

拝殿の壁面に三枚の掲額があります。

いずれも描かれていた絵や文字は消えてしまっていますが、このうちのどれかが江戸末期の

日本画の重鎮・谷文晁の描いた絵馬なのでしょうか?

文晁の絵画はいくつも重要文化財となっている大変貴重なものですが、贋作が多いことでも

知られていますので、この保存状態からするともともと真贋に疑問があったのかも・・・。

でも、安永九年は西暦1780年、もう一つの掲額の元文二年は西暦1737年ですから、約

280年や240年前の絵馬が、例え贋作の疑いがあったとしても、よもやこのような雑な扱い

を受けることはないと思います。

きっと、どこかに大切に保管されていると信じたいですね。

神社名のみ書かれた神額

拝殿から見える本殿正面

拝殿から見える本殿正面

流造の本殿には派手さは無いものの、懸魚などに凝った彫刻が施されています。

屋根には千葉氏の「九曜紋」があります。

この一帯は千葉氏一族の大須賀氏の勢力圏でした。

大須賀氏の家紋は七曜紋ですが、一部には九曜紋を使った者もいたようです。

**********

**********

「鹿島神宮」「香取神宮」「権現様」の新しい三基の社号表が目に入ります。

「権現」とは、本地垂迹思想による神号で、仏が「仮に」神の形を取って「現れた」ことを示して

いますが、明治に入って神仏分離令が出されたことによりその多くが廃され、「権現」の神号

は本来の神社の祭神に戻されました。

境内には小さなお社が五つあります。

いずれも社号を示すものがありません。

**********

ご祭神の「熊野加武呂之命」(クマノカムロノミコト)とは、熊野大社の主祭神の「熊野大神

櫛御気野命」(クマノオオカミクシミケヌノミコト)の別名で、「櫛御気野命」とは「素戔男尊」

(スサノオミミコト)の別名とされていますので、この神社のご祭神である「熊野加武呂之命」

とは「素戔男尊」のことになります。(神話の世界には諸説あり、異論もあるようです。)

鳥居のあたりは大木に覆われて昼間でも薄暗く感じます。

「成田市史 中世・近世編」に、この「熊野神社」に関する記述があります。

『西和泉村の熊野神社は創建不詳だが、天正年間に造営したといわれている。安永五年

(一七七六)の「西和泉村指出明細帳」には次のように記されている。

一 熊野権現壱社 宮弐間四面 拜殿長三間横二間

社地長弐拾四間横拾四間除地 守泉寺幷出羽東西和泉檀家惣持支配

是ハ西和泉村東和泉村両村鎮守ニ御座候、別当守泉寺社人大竹出羽 』

これにより、この「熊野神社」は西和泉村と東和泉村の両村の鎮守で「守泉寺」が別当寺で

あったことが分かります。(守泉寺は明治初期に廃寺)

前述のように、天和二年(1682)にそれまでの和泉村(日出村)は東西に分村されましたが、

分村の前からあったこの神社が、両村の絆の象徴とされていたのでしょう。

※ 西和泉「熊野神社」 成田市西和泉1

「百庚申」とは、(「百」という数にはこだわらず)多くの庚申塔が集められた場所を指します。

市内には、西和泉、宝田・桜谷津、宝田・後、竜台の四ヶ所にあります。

庚申塔の文字塔

庚申塔の文字塔 青面金剛の文字塔

青面金剛の文字塔 青面金剛像

青面金剛像「庚申塔」や「青面金剛」、そして「庚申信仰」については、これまで何回か触れていますが、

あらためてもう一度紹介しておきましょう。

「庚申信仰」は道教の説く「三尸説(さんしせつ)」を起源とする民間信仰です。

「三尸説」では、庚申の日の夜には、眠っている人の体内から「三尸(さんし)」と呼ばれる虫

が抜け出して、その人の悪行を天帝に告げ口をして寿命を縮めるとされています。

三尸虫は宿主が死ぬと自由になれるため、常にその短命を願っています。

そのため、庚申の日の夜は身を慎んで眠らないで過ごし、三尸虫が体内から出られないよう

にする、「守庚申」と言う信仰の形が生まれました。

貴族の間に始まったこの信仰が、やがて庶民の間にも広まり、念仏を唱えたり、酒を飲んで

歌い踊る宴会によって眠気を払う「講」の形になりました。

庚申塔は、この庚申講を三年間、十八回続けた記念に建立されることが多いとされています。

「庚申」とは「干支(えと)」の一つです。

昔の暦や方位に使われていた「干支」とは、十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)を組み合わ

せた60を周期とする数詞です。

十干とは[甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸]、十二支とは[子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・

酉・戌・亥]で、干支の組み合わせ周期は60回になります(10と12の最小公倍数は60)。

つまり、庚申の年は60年に1回、庚申の日は60日に1回周ってきます。

庚申塔には「庚申塔」と文字が刻まれたもの、「青面金剛(王)」の文字、または「青面金剛像」

が刻まれたものの三種類があります。

「青面金剛(しょうめんこんごう)」について、「仏像鑑賞入門」(瓜生 中 著 平成16年 幻冬舎)

には次のように解説しています。

『 一般には「庚申さま」の名で親しまれている。 もともとは悪性の伝染病をはやらせる疫病神

として恐れられていた。 疫病の神にふさわしく、青い肌に蛇を巻きつけ、髑髏の装身具を身に

つけるなど、恐ろしい姿をしている。経典には四臂像が説かれているが、実際に造られるのは

六臂像が多く、また二臂のものもある。 青面金剛が庚申さまと呼ばれるようになったのは、

中国の民間信仰である道教の影響を受けたためである。』 (P224)

多く見かける像容は六臂で、法輪・弓・矢・剣・錫杖・ショケラ(人間)等を持つ忿怒相で、邪鬼

を踏みつけ、左右に童子や鶏を刻み、台座に三猿を置いています。

鶏は、鶏が鳴くまで起きていることを表しているとか、十二支の申(さる)の次の酉(とり)の日

になるまで起きていることを表しているとか言われています。

また、三猿は(諸説ありますが)庚申の申にかけて、三尸に“見ざる・言わざる・聞かざる”で

天帝に告げ口をさせないようにするためだと言われています。

四ヶ所のうち、最初に訪ねるのは宝田の後(うしろ)にある「百庚申」です。

ここは国道408号線に面していますが、庚申塔が道路に背を向けていることと、工場の敷地

に見えることから、見過ごされがちです。

正面奥にある「青面金剛像」は合掌する二臂像に見えますが、良く見ると法輪や鉾を持つ

手が線描されていました。

線描された部分はほとんど消えていますが、六臂の青面金剛です。

「安政七庚申六月吉日」と記されています。

安政七年は西暦1860年、大老井伊直弼が暗殺された「桜田門外の変」があった年です。

明治二十二年(1889)に建立の「庚申塔」。

風化で読みにくいのですが、「文久二壬戌」と記されたものが多いようです。

顔が削られたこの「青面金剛像」には、「安■七庚申六月吉日」と、先ほどの青面金剛像と

同じ紀年銘が記されています。

お堂の中にも「青面金剛像」があります。

右上に日を、左上に月を刻み、「明和四丁亥天十一月吉日」と記されています。

明和四年は、今から250年前の西暦1767になります。

像は六臂で、二手で合掌し、右上手に鉾、左上手に法輪を、右下手に矢、左下手に弓を持ち、

左右に鶏を置いて邪鬼を踏みつけ、台座に三猿を刻んでいます。

庚申塔は二列に並べられ、前列に13基(内、金剛像は1基)、後列に14基(3基)、後部に

像が1基と堂内に像が1基の、合計29基あります。

終日背中を車が行き交う環境では、もう「庚申講」もできませんね。

次は同じ宝田の桜谷津にある「百庚申」です。

桜谷津の百庚申は国道408号線から細い道をちょっと入った所にあります。

庚申塔群は道のさらに奥にあり、木々が視界を遮っているため見過ごしてしまいそうです。

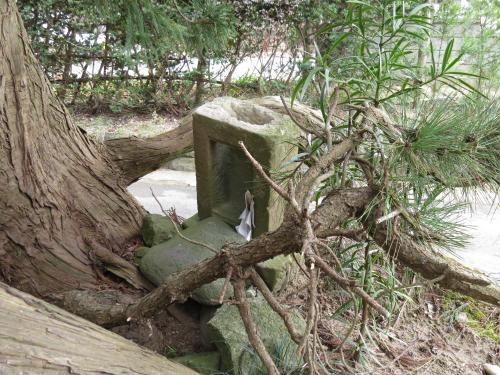

道路際に小さな塚があり、杉の大木の根元にある祠が「百庚申」への目印になります。

祠の屋根は落ちていますが、天明八年(1788)と記されています。

小塚の陰にお堂と石仏があります。

**

** *

*長い間風雨に晒されていたのでしょうか、薄暗いお堂の中の石仏は判別ができません。

真ん中から折れたようで、補修痕が見えます。

この石仏は年代不詳ですが、「十五夜講」の文字が読めますので、「大日如来」のようです。

よく見る「大日如来」は装身具を付け、智剣印を結ぶ姿ですが、この像は装身具を付けず、

法界定印を結んでいる胎藏界の「大日如来」と思われます。

左側面には「南 なりた道」と記されています。

お堂の裏でヤツデに覆われている石碑は、「奉読誦普門品一千巻供養塔」と刻まれている

明治三十三年(1900)建立の「讀誦塔」です。

桜谷津の百庚申の全景ですが、正面の庚申塚は垂れ下がった木の枝で見えません。

**********

ここの庚申塔は見たことのない形をしています。

直方体の石を縦線で七分割し、それぞれに「庚申塔」と刻んでいます。

これが左右に5基ずつ、計10基が並んでいます。

正面にある「庚申塚」。

中央上部に明和元年(1764)の「青面金剛像」を置き、その周辺を「庚申塔」や「青面金剛王」

と刻んだ塔が囲んでいます。

**********

**********

ここにも七分割型の庚申塔があり、分割されたものを一つ一つ数えれば、塚に建つ庚申塔

を加えて、ほぼ「百庚申」になります。

訪れる人も無く、木々に陽を遮られて塔は苔蒸しています。

次は西和泉の「百庚申」です。

これらの庚申塔は、かつて野毛平との村境にありましたが、道路整備に伴ってここに移設

されたものです。

二列の庚申塔のほとんどは小型の文字塔ですが、良く見ると「庚申塔」ではなく、「孝心塔」と

刻まれたものが五基、「庚心塔」と刻まれたものが十基あります。

普通に「庚申塔」と刻まれたものは三基あり、後列には「青面金剛」と刻まれたものが二基、

そして「青面金剛像」が五基となっています。

ここの「百庚申」には、合計25基の庚申塔があります。

**********

「青面金剛像」はいずれも六臂で邪鬼を踏みつけていますが、三猿はありません。

移設した時に台座部分が失われてしまったのでしょうか?

五基の金剛像は、いずれも上部に日月を配し、剣・弓・矢・法輪・鉾・ショケラを持っています

が、表情は微妙に違っています。

不思議なことにここにある庚申塔には紀年銘がありません。

ただ、建立した人の名前はほとんどのものに記されていますのて、“その名前から推測すると

江戸時代後期のものだろう”と標柱には書かれています。

「奉讀誦普門品一万巻稱號四百万遍供養塔」と刻まれている「讀誦塔」。

脇に「正面ハ たこ 八日いちば」とあり、右側面には「此方 助崎 神崎道」、左側面には

「此方 芦田 滑川道」とあって、裏面には「享和三癸亥六月吉日 総州埴生郡西和泉村」と

記されています。(州は異体字)

享和三年は西暦1803年になります。

道標を兼ねた讀誦塔ですが、これも移設されたもののようで、方角が合っていません。

百庚申の後ろに鳥居があり、奥に「香取大神」と刻まれた石碑と、「古老傳曰往昔經津主神之

東征~」で始まる難しい旧漢字がビッシリの由緒らしき石碑が並んでいます。

香取大神の碑は明治二年(1869)、由緒の石碑には嘉永七年(1854)と記されています。

明治17年(1884)の祠と、年代不詳の石碑。

石碑は風化で何も読めません。

**********

「百庚申」のすぐ後ろは「総成カントリークラブ」のティーグラウンドです。

庚申塔群の中を、ティーショットの音が響く・・・ちょっと変わった風景です。

そして最後は竜台の「百庚申」です。

ここは前回の『竜台の「おはつ稲荷」と「百庚申」』で紹介しました。

ここは宝田の後や桜谷津、西和泉の「百庚申」とは違い、まさに百基の庚申塔が並んでいます。

**********

整然と並んだ庚申塔は大小の文字塔と像塔が混在し、文字塔85基、像塔15基の構成です。

「青面金剛尊」の文字が深く刻まれたこの庚申塔は寛政十二年(1800)のもので、百基の

中で一番古いものです。

天保九年(1838)

天保九年(1838) 年代不詳

年代不詳 安政六年(1859)

安政六年(1859)

真ん中の「青面金剛」と刻まれた庚申塔の台座には、御神楽を舞う三猿が彫られています。

信仰も何も笑い飛ばす、江戸時代の庶民の柔軟なユーモアを垣間見る気がします。

「おはつ稲荷」と御神楽を踊る猿がいる「百庚申」(竜台) ☜ ここをクリック

宝田・後

宝田・後

宝田・桜谷津

宝田・桜谷津

西和泉

西和泉

竜台

竜台

後の百庚申は国道べりに背を向けて、桜谷津は細道の奥、西和泉はゴルフ場の脇、竜台は

路地の突き当たりと、どこもちょっと見つけにくいところにありますが、孝心や庚心、御神楽猿

や様々な像容の金剛など、じっくり見ると発見の多い「百庚申」です。

国道408号線が利根川に架かる長豊橋に向かって大きく右にカーブするあたり、竜台車庫

のバス停のちょっと先に「おはつ稲荷」はあります。

細い道を左に入って行くと、鮮やかな朱色のお社が見えてきます。

鳥居は平成16年に建立されました。

この神社は成田市の宗教法人一覧には名前が無く、「成田市史 中世・近世編」中の「成田

市域の主な神社表」にも見当たりません。

「千葉県神社名鑑」や「全国神社名鑒」にも記載がありません。

唯一、「千葉縣印旛郡誌」中にある「豊住村誌」に、「其の他神社」として以下のような簡単な

記述があります。

「稲荷神社 龍台村字堤通 祭神 蒼稲魂命 延保元癸丑三月觀請 社殿間口一間三尺

奥行一間 境内坪数七〇 氏子八一人 管轄廰まで十一里四町八間」

蒼稲魂命(ウカノミタマノミコト)は穀物の神様で、稲荷神社の多くがご祭神としています。

ここには延保元年に勧請されたと書かれていますが、「延」が先に付く元号は、延暦、延喜、

延長、延久、延応、延慶、延元、延文、延徳、延宝、延享の十一ありますが、「延保」という

元号は見つかりません。

これらの元号の中で干支が「癸丑」のケースは「延宝」のみであることから、これは「延宝」

の間違いだと思われます。(保延という元号もありますが、ここにも該当する干支はありません)

延宝元年は西暦1673年ですから、約340年前に勧請されたことになります。

鳥居の脇に「御即位紀念」と刻まれた大正三年(1914)の石柱があります。

各側面には「此方面 地蔵尊至」を始め、矢口、安食、滑河、成田等の地名が刻まれていて、

道標になっていたようです。

短い参道の右側に手水盤と風化した石造物が並んでいます。

手水盤は弘化三年(1846)、「御寶前」と刻まれた灯篭は元文三年(1738)のものです。

手前から二番目の石碑は、「天明二」と読めるような気がします。

天明二年は西暦1782年ですが、約6年間続いた天明の大飢饉が始まった年です。

社殿裏の祠の中にもう一つ小さな祠が入っていて、「稲荷大明神」と刻まれています。

天保三■辰二月と記されています。

天保三年は西暦1832年です。

「御神燈」と刻まれた石灯籠は、火袋と宝珠の部分が新しく、笠や中台、竿などは古いものの

ままで、「弘化五戊申二月」と記されています。

弘化五年は西暦1848年になります。

社殿横の路地に面して二基の「馬頭観音」が立っています。

左は文字のみで「馬頭観世音」と刻まれ、寛政の元号が読めます。

右は六臂の馬頭観音像で、年代は不詳です。

路地を馬頭観音の先に進むと、「大日如来像」があります。

宝永五年(1708)のものですが、修復のため全体が新しく見えます。

「成田の史跡散歩」には、この大日如来像について次のように紹介されています。

『 おはつ稲荷の後方に、法界定印を結ぶ大日如来像を刻んだ石像がある。 宝永五年

(一七〇八)十月八日の建立で、「下総国埴部(生)郡竜台村 施主男女六十三人」と刻ま

れている。毎年旧十月八日に大日様の祭りがあり、このとき老人たちによって三本の竹と

藁で石像の前の飾りが作り直されている。 土地の人はただ「大日様の飾り」といっている

が、これは出羽三山信仰によく見られる梵天のようである。』

「山形県の月山・湯殿山・羽黒山の出羽三山には、江戸時代には成田市周辺からも数多

くの人々が参詣に出向いている。竜台も同様で、明治年間まで講があったという。 そして

講がなくなったことから、出羽三山のことは忘れられて大日様の祭りとなったが、梵天を

立てることだけは継続されたのであろう。」 (P146)

大日如来像の後方にある嘉永元年(1848)の「月山 湯殿山 羽黒山 西国 秩父 坂東供養塔」

と刻まれた石碑。

隣の石碑には、「奉納 大乘妙典 日本廻國」と刻まれ、文久二年(1862)と記されています。

路地が行き止まりとなるところに、「竜台の百庚申」と呼ばれる庚申塔群があります。

成田市内には四ヶ所の「百庚申」とよばれる場所がありますが、ここはその一つで、本当に

百基の庚申塔があります。

「庚申塔」という文字だけにものと、「青面金剛像」が刻まれたものとが二列に並んでいて、

前列には四九基(内大きなものが三基、青面金剛像は七基)、後列には五一基(内大きな

ものが五基、青面金剛像は八基)、そしてなぜか如意輪観音が刻まれた月待塔が一基紛

れ込んでいます。

後列の手前側には大きめの五基が並んでいます。

天保九年(1838)

天保九年(1838)年代不詳

明和六年(1769)月待塔

年代不詳

寛政十二年(1800)

寛政十二年(1800)前列の奥にも大きめの三基が並んでいます。

安政六年(1859)

安政六年(1859)嘉永七年(1854)

安政六年(1859)

安政六年(1859)真ん中の「青面金剛尊」と刻まれた庚申塔には、とても珍しい三猿が刻まれています。

**********

普通、青面金剛像に刻まれる三猿は、「見ざる・言わざる・聞かざる」のポーズをとっていますが、

この三猿はなんと御神楽を舞っているようなポーズをとっています。

帽子をかぶり、左の猿が叩く太鼓に合わせて二匹の猿が踊っています。

庚申講で夜通し飲んで舞う村人の姿を模したのでしょうか、意表を突いたユーモアを感じます。

百庚申と言われる場合でも、ここのように実際に百基の庚申塔がある所は滅多にありません。

一番古いものでも寛政十二年、ほとんどが安政年間のものですが、平成7年に成田市の指定

文化財となりました。

終りに、「おはつ稲荷」と呼ばれるようになったいきさつについて、「成田の歴史小話百九十話」

(小倉 博著)からの要約で触れてみましょう。

江戸後期に竜台村の作兵衛の女房「おはつ」に稲荷神が取りつき、生神と称して予言をする

ようになったことに目を付けた神官が、神社とは別のお社を建て、ここで「おはつ」に人々の

相談を聞いてはお金を取ってお託宣を授けるようになります。

「おはつ稲荷」などと呼ばれて評判が高まり、遠方からも人々が集まるようになると、同じ村の

吉祥院の住職が託宣に疑問を持って神官の組合に訴え、組合もこの行為のいかがわしさを

指摘し、「おはつ稲荷」の解散を申し入れますが神官は聞き入れず、「おはつ」による託宣を

続けます。

組合は関東取締出役に訴え出て、ついに「おはつ稲荷」は解散させられてしまいました。

お社は取り壊されましたが、「おはつ稲荷」の名前だけが仏具等を移した稲荷神社の通称と

して残りました。

御託宣の中身はともかく、こうした話は現代でも時々耳にしますね。

なお、当時の「稲荷神社=おはつ稲荷」は「豊住村誌」に「龍台村字堤通 祭神 蒼稲魂命」と

あるように、利根川の堤防上の「堤通」にありました。

※ 竜台「おはつ稲荷」と百庚申 成田市竜台476