踏切の際から、跨線橋を上り、ホームに直接下ります。

駅舎も、改札口もありません。

踏切から佐原方面の景色です。

駅の看板(?)は跨線橋にあります。

「大戸駅」はJR東日本の成田線の駅で、大正十五年(1926)の開業です。

今年で開業90年になります。

跨線橋の上から成田方面を見ています。

こちらは佐原方面です。

跨線橋からホームに下りたところに改札口代わりのゲートがあります。

*****

入場ゲートは跨線橋側に向いていて、出場ゲートはホーム側に向いています。

平成21年からSuicaが使えるようになりました。

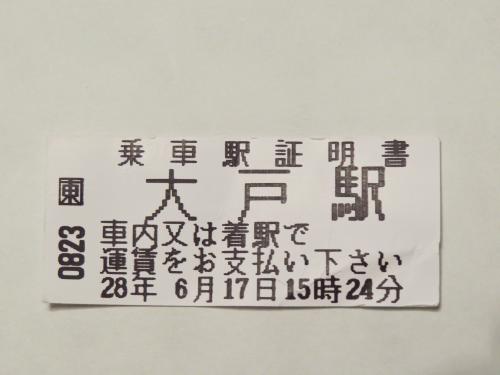

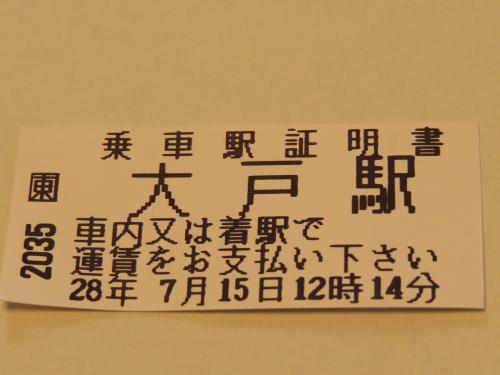

大戸駅の乗車駅証明書

大戸駅の乗車駅証明書**************

Suicaを持っていない人は、この「乗車駅証明書発行機」のボタンを押して乗車駅証明書を

抜き出し、降車駅の窓口で精算します。

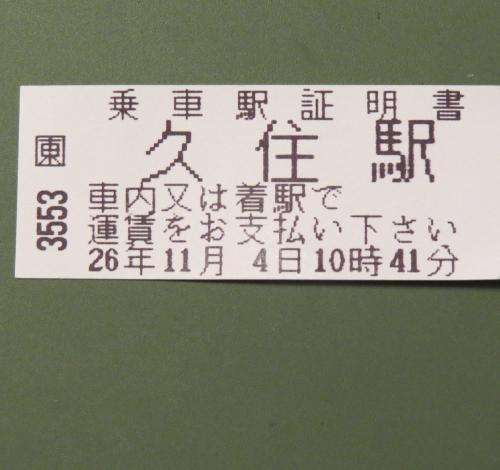

同じ無人駅の「久住駅」にも、この「乗車駅証明書発行機」がありました。

**********

「久住駅」 ☜ ここをクリック

「着札乗車券箱」が跨線橋の上に括り付けられています。

切符で乗車してきた人は、ここに切符を入れます。

1番線側の待合室

1番線側の待合室2番線側の待合室

成田方面の隣駅は下総神崎(しもうさこうざき)、銚子方面の隣駅は佐原(さわら)です。

向かって左側(跨線橋から下りると右側)が1番線で、上下線共にこちら側を使いますが、

行き違いがあるときだけ2番線が使われます。

長いホームです。(成田側の端から佐原方向を見ています。)

9まではあるけど10はない

9まではあるけど10はない8両が最長だと思います

駅の南側はこんな景色です。

踏切を挟んで北側はこんな景色です。

「駅前」が無い、って感じですね。

線路沿いの道を成田方向に150メートルほど行くと、大戸神社の「御休所之跡」があります。

祭礼の際、神輿が立ち寄る「御旅所」のような所でしょうか。

「跡」となっていますので、現在は利用されていないのでしょう。

石造りのお社と御神燈には平成15年と記されています。

すぐ前の線路を電車が通過して行きます。

**********

駅と「御休所跡」の間に「縣社大戸神社道の碑」と記された石碑が建っています。

側面に「大正拾五年建立」とあります。

昔はこの道が御休所の前を通って大戸神社へ向かう主要道であったわけですが、今ではその

面影はありません。

この石碑が建てられた大正十五年は、大戸駅が開業した年でもあることが、建立をめぐる複雑

な想いのようなものを感じます。

大戸駅から歩ける距離には、以前に紹介した「大戸神社」や「地福寺」、「禅昌寺」、そして次回

紹介予定の「浄土寺」などがあります。

**

大戸神社

大戸神社**

地福寺

地福寺**

禅昌寺

禅昌寺**

浄土寺

浄土寺

平成10年頃までの一日の平均乗車人数は400人を超えていましたが、その後減り続けて、

現在の一日の平均乗車人数は200人程度になっているようです。

平成18年の平均乗車人数は243人でしたが、「佐原市史」には昭和27年の年間乗車人数

が、185,795人(1日平均約509人)であったとありました。

電車が到着し、すぐに発車して行きました。

この電車に乗車した人は一人、降車した人は二人でした。

電車が去って、また誰もいないホームに戻ります。

**********

線路脇の茂みから猫が一匹悠然と現れました。

この駅が縄張りなのでしょうか?

時刻表が頭に入っているかのように、しばらくの間ホームを歩いたり線路に下りたり・・・。

次の電車までは1時間はあります。

※ 「JR大戸駅」 香取市大戸川11