成田參詣記」 平成10年 成田山新勝寺 P488から489)、境界は明確ではありませんが、

今の幸町あたりは「上甼内横甼」と書き込まれています。

昔は「横町」と呼ばれていたようです。

幸町の散策は、薬師堂のロータリーから始めます。

幸町の東端は、表参道の台の坂の右側にある数軒の店舗です。

***********

「表参道開運通り」と刻まれた石柱が上町との境界になり、画面の先数軒が幸町、画面右が

上町になります。

石柱を右に入ると、神明山へ向かう路地に続きます。

路地の右は上町、左は仲町になります。

***********

台の坂の左側に面した幸町の店舗も数軒だけです。

*******

店舗と店舗の間に町名の石柱が入り組んで置かれています。

***********

薬師堂のロータリーから「西参道三の宮通り」を進みます。

右手に入る小道は「出世稲荷」に向かいます。

小道の右側は仲町です。

************

しばらく進むと「七霊地蔵尊」があり、ここが町境になります。

「七霊地蔵」とは聞き慣れない名前です。

いろいろ調べても由来についての史料は見つかりません。

思い浮かぶのは、「八百屋お七」の慰霊のために建立されたと伝えられる、大森の密厳院に

ある「お七地蔵」くらいですが、無関係でしょう。

大師堂の二体の大師像には「明治卅一年」(1898)と記されています。

お堂の奥は小さな墓地です。

元禄、宝永、正徳、享保、宝暦、安永、寛政などの元号が読めます。

「奉供養 勢至菩薩」と刻まれています。

享保の元号は読めますが、年号と干支は読めません。

ただ、最後に「廿三日」の文字があり、珍しい勢至菩薩像であることから、これは二十三夜の

月待塔のようです。

片隅にはペットの墓も・・・

片隅にはペットの墓も・・・***********

「三の宮通り」へ戻る途中の石段は、成田山裏門の駐車場へ下りる道です。

正門前の小林堂(文具店)

正門前の小林堂(文具店)「三の宮通り」を横切ると、明治六年(1873)開校の「成田市立成田小学校」があります。

「千葉縣印旛郡誌」に収録の「成田町史」に、「成田尋常高等小學校」として次のように

記載されています。

「明治廿年以前には高等小學校の設置なく尋常小學校のみなりき尋常小學校は明治六年

三月埴生郡寺臺村永興寺内に借設し東谷小學校と稱す仝七年四月成田村字辻堂に校舎

を改築す仝八年三月聯區第百八十四番成田小學校と改稱仝廿五年五月教育令改正により

成田尋常小學校と改稱仝三十七年二月更に地を成田横町に卜し校舎を新築し茲に移轉す

仝四十一年四月高等科を併置す高等小學校は明治二十年五月之を創設し尋常小學校々舎

の二階を教塲に假用せしが爾來生徒も年々增し狹猛を告ぐるに至りしより仝二十九年更に

校舎を字辻堂に新築し茲に移轉す仝四十一年四月尋常小學校に併置し成田尋常高等小學

校と改稱し更らに校舎の大增築に着手し全竣功す今のものこれなり明治四十三年度末現在

尋常科十四學級男四百五十九人女四百二十八人高等科二學級男三十九人女十八人あり」

卒業生には、プロ野球の唐川侑己選手、リオオリンピックのマラソンに出場した田中智美さん、

プロサッカーの船山祐二・貴之兄弟などがいます。

小学校の正門前を左に入ります。

路地の一角に「白蛇神」があると地図には書かれていますが、どこを探しても見つかりません。

地図に示された場所は、何か建物が取り壊されたような跡があります。

多分、ここに「白蛇神」があったのでしょう。

白蛇は、弁財天の使いとして信仰の対象となっています。

事情があって取り壊されたのでしょうが、残念な気がします。

***********

突き当たりに小さな墓地があります。

入口に大師堂、古い墓石には享保、明和、安永、文化などの元号が刻まれています。

***********

墓地を左に行けば薬師堂の横にでます。

右に行くと下り坂となり、JRの線路に突き当たります。

途中の丁字路を左折すると大師堂があり、二体の大師像の後に明治三十三年(1900)の

「奉納 樒樹壹千本」と刻まれた石版が置かれています。

「樒樹」とは、常緑樹で、仏事に用いるため寺院に植栽されることが多く、その実は有毒です。

地図で見ると、この大師堂の位置は上町になるようです。

路地の右側は米屋の工場で上町、左側は幸町です。

ちょっと戻って坂を下り、JRの線路に向かいます。

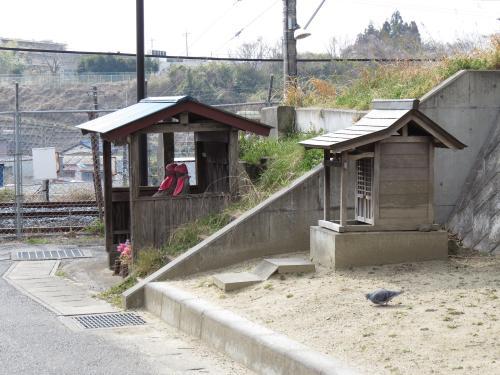

線路脇にはお堂が二つ、石碑が一つ建っています。

手前の小さなお堂は名前が分かりません。

大きなお堂は大師堂で、二体の大師像の銘文は、たくさんの張り紙で見えません。

奥の昭和7年の石碑には「三界万霊 供養塔」の文字が刻まれています。

***********

お堂の先には小さな踏切があります。

ひっきりなしに電車が通ります。

左に曲がって行く線路は成田線の我孫子行き、直進して行くのは佐原・銚子方面行きです。

振り返ると成田駅はすぐ近くです。

踏切を渡ると急坂になります。

「人と自転車以外は通れません」の注意書きがあります。

この踏切は「古葉師踏切」と言いますが、本来は「古薬師踏切」だったという説が、「成田の

史跡散歩」(小倉 博 著)の「薬師堂」の説明の中で紹介されています。

「日当りの良い場所にあるのに、通称日陰の薬師という。もと成田小学校裏側の日当りの

悪い窪地にあったからで、その名残が小学校裏のJR線踏切の名称「古薬師踏切」である。

しかし踏切の表示は「古葉師踏切」となっている。国鉄時代の担当者が「薬」と「葉」を間違

えてしまったのであろう。」 (P21~22)

踏切を渡り、急坂を下ると、住宅街が広がっています。

線路に分断されていますが、ここも幸町です。

赤い屋根は昭和29年から31年にかけて建設された初期の市営住宅です。

懐かしいような、ゆったりとした空間が広がっています。

北の方角にはNTTの鉄塔や「埴生神社」の森が、南には成田駅周辺のビル群が見えます。

さて、ここはどこでしょう?

何の変哲もない用水路のようですが・・・、じつはここが1級河川の「小橋川」の水源なのです。

新町の方向からの暗渠が初めて顔を出すここが、町境にある水源になります。

***********

中台運動公園の第6駐車場の下から流れ出す水と、郷部との町境で合流します。

この合流地点が「小橋川」の起点となり、宝田で「根木名川」に合流するまでの4760メートル

を流れて行きます。

成田市ホームページ中に土木課の「準用河川整備事業」の資料があり、その中に幸町の水源

から合流地点までの145メートルは、準用河川の「上小橋川」であることが記載されています。

成田小学校前に戻り、「西参道三の宮通り」を進みます。

幸町交差点に向かう左側に、小さな道標が立っています。

小さいうえに、道路からちょっと引っ込んだ場所にありますので、注意しないと見落とします。

「正面成田不動尊」と記され、側面には『「南へ上る 酒々井 佐倉」「東へ下る 成田門前を

へて三里塚 芝山」 道』、『北へ下る 滑川 佐原」「西へ上る 安食 木下」 道』とあります。

明治十五年(1882)と刻まれていますが、見たところ新しいので、復元されたものでしょう。

幸町交差点は三叉路で、右に曲がると成田山裏門を経て土屋方面への裏参道、左へ進むと

西参道三の宮通りで、「三の宮埴生神社」を経て「松崎街道なりたみち」となります。

***********

***********

この通りは、畳屋、工務店、塗装店、建材店などがとても多いように感じます。

昔から成田山の門前町が形成されて行く過程で、必要とされる職人たちが、自然とこの一角

に集まり、今日に至っているようです。

天保九年(1838)の「諸商渡世向取調書上帳」と、同十四年(1843)の「諸商人軒数書上帳」

から集計した、門前町成田でのさまざまな職業について、「成田市史 中世・近世編」にはこう

書かれています。

『なお、これらの商売の他に成田には医師五人をはじめ畳屋・薪屋・石屋・附木屋・鍛冶屋・

持遊(花札など遊具)屋などの商いもあり、~』

『また天保二年の「諸職人名前取調書上帳」(石井しげ家文書・近世編史料集五上)によると、

大工職七人、桶職七人、木挽四人、下駄職・左官・塗物職各二人、それに屋根職・建具職

各一人の計二六人の職人がいたとある。』 (P743)

この通りの幸町の町境はJR線をまたぐ郷部橋の手前になります。

橋の向こうは郷部の「埴生神社」です。

郷部橋の手前を北へ入ります。

狭い道から見上げるNTTの鉄塔は威圧感があります。

道は直ぐに三叉路となり、「三竹山道祖神」が現れます。

榧の大木に覆われたこの道祖神は、「北向きのドウロクジン」と呼ばれています。

「ドウロクジン」とは「道陸神」と書きますが、「道祖神」と同義です。

その名の通り北向きのうえに、NTTのビルに陽を遮られて、いつも薄暗い感じです。

カヤの木の根元に三基の祠が並んでいます。

左と真ん中の祠には明和八年(1771)と刻まれた道祖神で、右端は「奉唱十五夜講中」「元文

四己未」と記された月待塔です。

元文四年は西暦1739年、約280年前のものです。

この十五夜塔の正面には、「此方なりたみち」、右の側面には「此方なめ川道」、また左の側面

には「此方竜ヶ崎安食みち」とありますので、道標を兼ねていたのではないでしょうか。

指している方角が違うのは、以前の場所から移されたためでしょう。

道祖神の左手には、六体の大師像が並ぶ「大師堂」があります。

台座にはビッシリとお札が貼られ、刻まれているはずの文字は見えません。

道祖神に背を向ける形で進む小道は、滑川に向かう旧道です。

フェンスの左側は崖で、町名は郷部になります。

石段が崖を下っています。

この先はJRの線路をまたいで薬師堂へと向かう「松崎街道」の旧道です。

以前、「松崎街道」の取材中に、ここがかつての旧街道であった痕跡を見つけました。

2015年6月に撮影

2015年6月に撮影***********

滑川への旧道を進むと、「庚申堂」があります。

お堂の中に立つ「青面金剛像」は、六臂で邪鬼を踏みつけ、左右に鶏を配し、台座には三猿

を刻んでいます。

紀年銘は「■永■■申」とだけ読め、永の次は元か八に見えます。

元号と干支の組み合わせで考えると、「宝永元年甲申」が一番可能性が高いと思われます。

宝永元年は西暦1704年、310年以上も前になります。

庚申堂だけに、狛犬ならぬ狛猿?

だいぶ傷んでいますが、昭和15年の寄進です。

右端は回国塔で、「寛■四壬子」と読めます。

該当する年代は寛政四年(1792)です。

隣は読誦塔で、「宝暦二壬■」と読めるような気がします。

宝暦二年は西暦1752年になりますが、宝暦十二年(1762)かもしれません。

中央は年代は分かりませんが、「三界萬霊」の文字が見えます。

左の二基は「馬頭観音」で、明治四十二年(1909)のものです。

市立成田中学校の手前を右折し、町内境界に沿って細い路地を進みます。

突き当たりは先ほど歩いた滑川への旧道、後ろ側は成田山の裏門方向になります。

幸町交差点から土屋へ向かう土屋中央通り(成田山裏参道)が町境になります。

写真左(後)は成田山弘恵会の駐車場になります。

右に登る坂は市立成田中学校方向、左に登る坂は幸町交差点方向です。

郷部橋まで戻って道を横切り、南に下ると、幸町の「山車庫」があります。

3年前の祇園祭での幸町山車

3年前の祇園祭での幸町山車************

山車庫の先はJRの線路になります。

***********

狭い路地を上ると「西参道三ノ宮通り」のNTT前に出ます。

***********

幸町は、「西参道三の宮通り」によって「三竹山道祖神」や「庚申堂」のある区域、「成田小学校」

や「山車庫」のある区域、「七霊地蔵尊」や表参道に面する区域、さらにJRの線路によって分れて

いる市営住宅等の区域の大きく4ブロックに分かれている感じです。

上町・仲町・成田・郷部・新町・囲護台・土屋と複雑に町境を接する「幸町」。

いろいろな顔を持った幸町の入り組んだ路地の奥には、まだまだ何かが隠れていそうです。