山号は「雲通山」、ご本尊は阿弥陀如来です。

永正十一年(1514)の開山と伝えられています。

***

参道の入り口に立つ二基の「地蔵菩薩」。

境内に入ってすぐ左手に「青面金剛」があります。

明治九年(1876)のもので、六臂像です。

隣には欠けた二基の板碑があります。

正徳の元号だけが読めますので、約300年前のものです。

右側の大師堂にはやや小さめの大師像が安置されています。

***********

大師堂の隣は「子安堂」です。

ガラス戸の奥の子安観音は、赤子を抱くというよりは、左手の掌の上に乗せています。

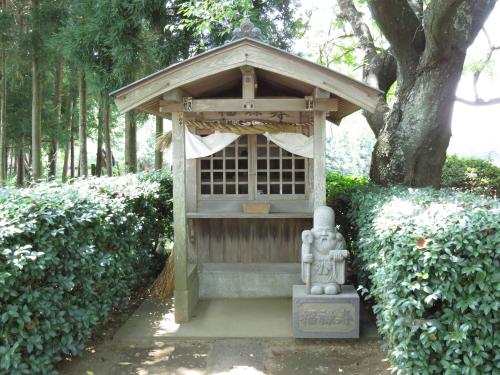

子安堂の隣には七福神の「寿老人」が祭られています。

「寿老人」は、中国の伝説上の人物で、南極老人星(りゅうこつ座α星・カノープス)の化身と

され、長寿の神様です。

「福禄寿」と同一神と考えられているため、七福神から除外されることもあります(この場合は、

代わりに猩々や吉祥天が入ります)。

お堂の奥の像と手前の石像とは、大分雰囲気が違います。

この「寿老人」は、地域活性化事業の一環として昭和61年に誕生した、「しもふさ七福神」の

一柱となっていますが、七福神の各像はどれも表情豊かです。

常福寺・大黒天

常福寺・大黒天 天女が舞う~常福寺 ☜ ここをクリック

眞城院・弁財天

眞城院・弁財天「龍勝院」の位牌を抱いた落武者が身を寄せた古刹~眞城院 ☜ ここをクリック

楽満寺・恵比寿

楽満寺・恵比寿静けさが寺の始まり~楽満寺 ☜ ここをクリック

乗願寺・布袋尊

乗願寺・布袋尊杉木立の中の乗願寺 ☜ ここをクリック

龍正院・毘沙門天

龍正院・毘沙門天坂東札所28番滑河観音(龍正院) ☜ ここをクリック

ゆめ牧場・福禄寿

ゆめ牧場・福禄寿徒歩で七福神を回ると、約17.5キロのコースです。

【JR滑河駅 →(0.7㎞)→ 眞城院 →(5.2㎞)→ 成田ゆめ牧場 →(0.6㎞)→ 常福寺 →

(1.8㎞)→ 楽満寺 →(4.0㎞)→ 乗願寺 →(3.0㎞)→ 昌福寺 →(1.0㎞)→ 龍正院

→(1.2㎞)→ JR滑河駅】 が「千葉県公式観光物産サイト」のお勧めコースです。

「千葉縣香取郡誌」に、「昌福寺」はこう書かれています。

「雲遍山昌福寺 滑川町大字西大須賀字谷津に在り域内千二百五十四坪淨土宗名越派に

して阿彌陀佛を本尊とす傳へて慈覺の作とせり寺傳に曰く永正十四年丁丑僧昌順之を開創し

良正上人を以て中興とす雲遍山の扁額は知恩院順眞法親王の筆なり」

また、「下総町史 通史 近世編」(平成6年)には、

「昌福寺 雲通山智光院と号し、下野国芳賀郡大沢村(栃木県益子町)円通寺の末。 本尊は

阿弥陀如来。寺伝によれば永正十一年(一五一四)に円通寺開祖良栄上人の法孫良翁上人

昌順和尚が開いたという。 にしかし、郡誌では山号を雲遍山とし、永正十四年(一五一七)に

昌順が良正上人をもって中興とすとしており一致しない。」

「幕末安政二年(一八五五)の昌福寺什物帳によれば、本尊の阿弥陀三尊、他に善導大師・

開祖大師(法然)・開山上人像を安置している。 また寺所有の土地を十数人に小作地として

貸している。 かなり裕福な寺院であったと想像される。」 (P402~403)

と書かれています。

山号について、郡誌では「雲遍山」、町史では「雲通山」となっていますが、扁額(寺額)には

「雲通山」とありますので、町史の解説の方が正しいように思われます。

**********

墓地には延宝、宝永、享保、宝暦、明和、安永などの古い墓石が並んでいます。

境内に入ってすぐの場所に、四つの礎石跡があります。

その間隔から、かつてここにあった山門跡のように思われます。

道路際のガードレールに隠れるように、昭和58年の「馬頭観音」の石碑がありました。

県道に立つ看板には「寿老神」の文字が見えます。

神社に祀られるときは「寿老神」となりますが、お堂の中の像が「寿老神」で、前の石造が

「寿老人」なのかな・・・などと思いました。

境内に隣接する「月かげ保育院」です。

昭和16年5月に、「昌福寺境内に託児所が開設された」という記録がありますので、それ以来

の伝統でしょうか。

成田市内には浄土宗のお寺は、この「昌福寺」の他は、大菅の「檀林寺」、冬父の「迎接寺」、

台方の「西光寺」と四寺しかありません。

このうち、「西光寺」以外は旧下総町にあります。

(上から大菅167の「檀林寺」、冬父86の「迎接寺」、下方905の「西光寺」)

成田市のホームページ中の成田市観光ガイドには、「昌福寺」を次のように紹介しています。

「雲通山、智光院、昌福寺、浄土宗。永正十一年(1514年)太蓮社良翁上人の開山。火災

により右文書、什物など消失し、由緒不詳。当山中奥十一世良正上人によって、元文五年

(1740年)に十間四面総欅造り、天井に極彩色の百花の絵、内陣欄間に龍などの彫刻を

施した現本堂を再建されたが、実に二度の洪水に見舞われながら、九年間の歳月を要した。

その後、山門、鐘楼堂、僧坊等の伽藍が整備されたが、現在は本堂のみ残る。」

根木名川と派川根木名川が利根川に注ぐこの地は、何度も洪水に見舞われたようです。

県道「成田・滑河線」からは一段高い境内は、洪水対策であったのでしょうか。

お堂や石仏・石造物を一角に集めて、中央には何も置かない、殺風景とも言えそうな境内は、

園児たちが楽しく走り回れるようにとの配慮のように思えます。

※ 「雲通山 昌福寺」 成田市西大須賀1872