前回訪ねた「自性院」で見た「十三仏」のつながりで、「芦田の十三仏」を探しました。

土室街道の「芦田入口」バス停の傍に「芦田入口」と書かれた標識が立っています。

芦田の「八幡神社」を過ぎ、さらに曲がりくねった芦田の細い山道を進むと突然右手に

石仏群が現れます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

頭の欠けた石仏には、新たにどこかで見たようなお顔が乗っています。

ここは芦田の共同利用施設になっています。

道から見えた石仏群は、施設への階段に沿って並んでいます。

共同利用施設の左手に祠が2つ。

埃にまみれた仏様

如意輪観世音菩薩の石板

如意輪観世音菩薩の石板祠の中には新旧入り混じっていろいろなものが入っています。

傍にはたくさんの石仏が無造作に置かれています。

寛政十二年(1800年)の子安観音。

十五夜講と刻まれています。

この石仏は風化と損傷が激しく、上部が欠損しているため紀年銘が読み取れません。

なんとか「●暦(?)三癸酉七月」と読めたような気がします。

とすると、年号は明暦か宝暦だと考えられます。

明暦三年(1657年)は丁酉、宝暦三年(1753年)は癸酉ですから、読み方を間違えて

いなければこの石仏は宝暦三年のもの、ということになります。

この板碑には種子のようなものが彫られているように見えますが、風化ではっきりとは

分かりません。

一番奥にある祠には、古い仏像や奉納物が詰め込まれ、物置のような状態です。

共同利用施設の裏手に回ると、置き忘れられたような小さな墓地があります。

ここは昔、天台宗の「証明寺」というお寺があった場所で、明治の初めにお寺が廃寺に

なった後、お墓だけが取り残されたのでしょう。

宝永、明和、文化、文政などの古い墓石の中に、比較的新しい昭和2年の墓石がある

ので、墓地としてはしばらくの間利用されていたようです。

墓石の中に紛れるように十三仏がありました。

「西国」「秩父」「坂東」「百番」などと刻まれた中に、「先祖代々供羪塔」の文字も見えます。

寛政四年(1792年)の紀年銘があります。

一番上には、他の像より一段大きい「如意輪観音」が彫られています。

「芦田の十三仏」と呼ばれてはいますが、「十三仏」は前回の「自性院」の項にあるように、

不動明王・釈迦如来・文殊菩薩・普賢菩薩・ 地蔵菩薩・弥勒菩薩・薬師如来・観音菩薩・

勢至菩薩・阿弥陀如来・阿閦如来・大日如来・虚空蔵菩薩ですから、明らかに違いますね。

小泉の自性院と十三仏 ⇒

一列目の観音像

一列目の観音像 二列目の観音像

二列目の観音像 三列目の地蔵像

三列目の地蔵像 四列目の地蔵像

四列目の地蔵像これは「十三仏」ではなく、富里市の高野にあるものと同じ「六観音六地蔵」ですね。

六観音は、千手観音、聖観音、馬頭観音、十一面観音、如意輪観音、准提観音(天台宗

では不空羂索)で、六地蔵は、檀陀菩薩、宝珠菩薩、宝印菩薩、持地菩薩、除蓋障菩薩、

日光菩薩となります。

それぞれの像は簡略化されていますので、分かりにくいのですが、一列目の「馬頭観音」

や「十一面観音」などは分かります。

人々がその「業(ごう)」によって六道(天道、人間道、修羅道、畜生道、餓鬼道、地獄道)

を輪廻する苦しみから救済するために、六道に六観音と六地蔵を配したものです。

「成田の史跡散歩」の小倉 博氏は、ここが天台宗の寺院の跡であることから、「六観音に

不空羂索観音を加えて七観音にしたのではないか」と推測されています。

つまり、この石塔は「七観音六地蔵」と言うわけです。

ここに「証明寺」があったのでしょうか。

墓地の先には草地が広がっています。

「成田市史 中世・近世編」の「近世成田市域の寺院表」に、「天台宗 芦田村 証明寺

本寺は西和泉村城固寺 明治初年廃寺」の一行がありました。

寺が無くなってからそろそろ150年、取り残された石仏や墓石はどんな思いでこの時間を

過ごしてきたのでしょうか・・・。

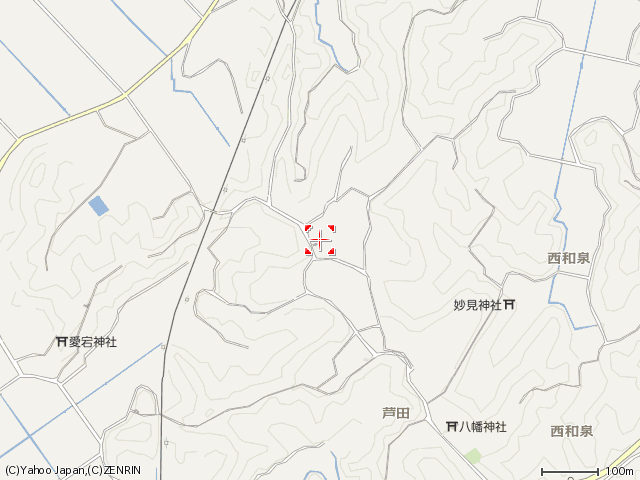

※ 「証明寺跡(七観音六地蔵)」 成田市芦田1562

成田市コミュニティバス大室循環コース(赤萩経由)

芦田入口下車徒歩約 30分 駐車スペース有

(道が狭いため車は注意して走行してください)