(さいとうおおごまく)が行われます。

今回は9月28日に行われた紫灯大護摩供と火渡り修行の様子をお伝えします。

東日本大震災以来、成田山では事あるごとに震災復興祈願を行ってきましたが、

今回も陸前高田市の高田松原の松をお焚きあげして、物故者の供養と被災地の

復興を祈願しました。

大本堂と釈迦堂の間の広場に祭壇が設けられ、果物と野菜、お餅などが

供えられています。

火を使う行事ですから、万一に備えて消防車が待機しています。

見物客が続々と集まってきます。

集まり方を見ていると、この修行を見物するために成田山に来たというより、

たまたま参拝しに来たら幸運にもこの修行に出会った、という人の方が多い感じです。

お坊さんが、この修行についての解説を始めます。

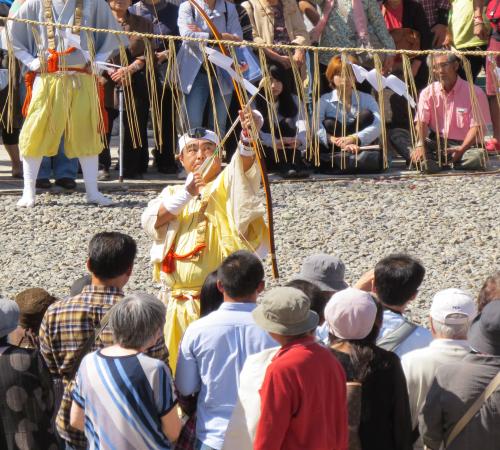

修行が始まりました。

修験者が四方に向かって弓を引き、刀をかざしたりしています。

お坊さんの右手には護摩札が積まれています。

この後この護摩札のお焚き上げが行われます。

高く積まれたヒバの枝に火が点けられます。

燃え上がる炎に向かって見物客が合掌していますが、風向きによっては

それどころではなくなります。

私は少し離れた大本堂の回廊から見ていますので、煙にまかれることはありません。

ある程度炎が回ると煙は少なくなり、護摩木の投げ入れが始まります。

見物客の手荷物を修験者が預かって炎にかざし、厄除け祈願をします。

火勢が弱まると、燃えカスを叩いてならし、火渡りの準備をしています。

風が吹くと消えたはずの炎がまた上がり、なかなか鎮まりません。

いよいよ火渡りの始まりです。

最初にわたる修験者が精神を集中させています。

火渡り修行は正式には火生三昧耶法(かしょうさんまやほう)と言い、心を静めて集中し、

お不動様と一体となる修行です。

修験者が火渡りを始めると見物客からどよめきが上がりました。

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

精神を集中し真ん中をゆっくりと歩けば、それほど熱くはないそうです。

ただ、あせって早足になると真ん中を外れてまだ熱い部分を踏むことになり、足の裏が地面に

平行に出せないため燃えカスを掘り返してしまい、結局熱い思いをしてしまいます。

でも、どうしても途中から走ってしまいます。

修行が足りないとこうなります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ただ一人の女性修験者は合掌を崩さず見事に渡りきりました。

希望すれば一般の方も火渡りを行えます。

しっかり渡る人も少なくありませんが、時間が経っているので、修験者が渡った時よりは

熱さもさほどではないようです。

それにしても見事な渡りっぷりでした。

火渡りの一般参加者は女性の方男性よりも多いように見えます。

渡り終わった人たちは水で足を洗ったり、冷やしたりしています。

勇気ある小学生の渡り。

こんな見物客もまじっていました。

釈迦堂の火伏せの鬼もじっと見守っています。

火渡りの希望者は長い列を作って順番を待っています。

その列は釈迦堂の前を通り過ぎて、裏門の方まで続いていました。

9月は成田山のお参り月、そして毎月28日はご縁日です。

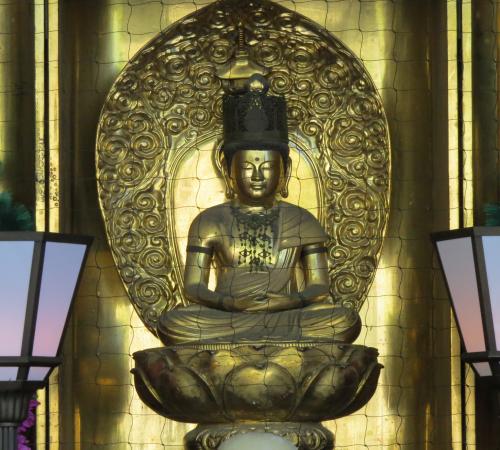

普段は格子の間から拝む本堂裏の大日如来像も御開帳になっています。

火渡り修行が行われている間にも、お参りの人が途切れることはありません。

成田山でこのような行事があるんですね。

たのしく拝見しました。

新鮮な成田の風を感じました〜

> I💓成田です。我が家は、成田山が菩提寺のため初詣は成田山に行きます。成田山の火渡りは初めて知りました(^○^)

> 新鮮な成田の風を感じました〜