「成田市史 中世・近世編」の「市域の主な神社」には、古社名を「牛頭天王宮」、ご祭神は

「須佐之男命」、馬場美濃守の創建、と書かれています。

「成田市史 近代編史料集一」に収録の大正四年(1915)の「公津村誌」には、

「本村北須賀字宿ニアリ、須佐之男命ヲ祭ル。古ハ牛頭天王ト称シ馬場美濃守ノ守神ナリ

ト云フ。七月廿五日神輿ノ御渡アリ。」

「因ニ曰ク馬場美濃守ハ此ノ地城山ト云フ築城セラル。宿ハ此ノ城下ナリ、其臣兵衛四郎

現今門川住居鈴木四郎兵衛宅ニハ徒歩蓑ノ古物アリト云フ。」

と記されています。

「牛頭天王(ゴズテンノウ)」については諸説ありますが、一般に「須佐之男命」や「薬師如来」

の垂迹(すいじゃく=仮の姿)であるとされています。

今年初めに訪ねた吾妻にある「八坂神社」の案内板には、「素戔嗚尊(牛頭天王)」と書かれていました。

「千葉県神社名鑑」(千葉県神社庁)では、この神社のご祭神を「速須佐之男命(ハヤスサノオ

ノミコト)」の他に、「水波之女命(ミズハノメノミコト)」、「市寸嶋比賣命(イチキシマヒメノミコト)」、

「惶根命(カシコネノミコト)」、「天日鷲命(アメノヒワシノミコト)」の五柱であると記しています。

「水波之女命」と「市寸嶋比賣命」は神話における代表的な水の神で、印旛沼のほとりに建つ

この神社らしい神様です。

惶根命は神代七代(かみよななよ)と呼ばれる、最初の神である国常立尊(クニノトコタチノ

ミコト)から、国を産んだ伊奘諾尊(イザナキノミコト)と伊奘冉尊(イザナミノミコト)までの七代

十一柱(日本書紀。古事記では十二柱)の内の一柱で、女神とされています。

今年の8月に訪ねた北羽鳥の「大鷲神社」のご祭神は「天日鷲命」でした。

鳥居の手前にある手水盤には、天保十四年(1843)と刻まれています。

「明治四二年八月二四日、同所字宿前無格社揖波神社、同所字大坂無格社嚴島神社、

同所字南大台無格社皇産霊神社、同所無格社鷲宮神社を合祀する。これにより北須賀

宿前荒蕪地五畝一〇歩、同字大坂荒蕪地八歩、同南大台荒蕪地五畝二〇歩、同南大台

荒蕪地六畝一九歩を氏子に売却する。」

「千葉県神社名鑑」には「根山神社」の項にこう記しています。

荒蕪地(こうぶち)とは、原野、未開地という意味です。

ここにある「揖波神社」の名が、境内に入ったところにある小さな手水盤に刻まれています。

風化でほとんど読めませんが、「揖波神社」と「北須賀村」の文字がかろうじて読めます。

「北須賀村字大坂にあり速須佐之男命水波命市寸嶋比賣命惶根命天日鷲命を祀る創立

不詳なれども明治四十二年八月二十四日許可を得て北須賀字宿前にありし無格社揖波

神社仝所字大坂にありし無格社嚴島神社仝所字南大台にありし無格社皇産靈神社仝所

鷲宮神社を合祀す」

「須佐之男命を祀る古は牛頭天皇と稱し馬場美濃守の守護神なりしといふ七月廿五日神輿

の渡御あり馬場美濃守は此地の城山に築城せられ宿社の所在地は此城下なり其臣兵衛四郎

現今門川住居鈴木四郎兵衛氏の宅には徒歩蓑の古物を藏すといふ古老口碑」

「印旛郡誌」には「根山神社」について、このように記しています。

なお、この文中には牛頭天皇とありますが、古い書物には牛頭天王を牛頭天皇と表記する

ものもあるようで、「新撰佐倉風土記」の中には「根山神社在北須賀村祭牛頭天皇」とあり、

「利根川圖志」には「根山神社は北須賀村門河といふ所にあり牛頭天皇を祭る」とあります。

字(あざ)については郡誌、村誌、神社名鑑のそれぞれに多少の齟齬が見られます。

また、「馬場美濃守」とは千葉氏の一族で、有名な甲州武田家の重臣「馬場美濃守信春」

とは別人です。

社殿の裏や境内の一角に3基の祠があります。

明治時代に合祀されたという厳島、皇産霊、揖波神社でしょうか?

神社の裏山には崩れかけた狭く急な石段があります。

この石段の上に「鷲宮神社」があります。

******

63段の石段は苔や枯葉や折れた枯枝が積もっていて、とても危険です。

登り切ったところに小さな台地があり、「鷲宮神社」があり、昭和四十年と記されています。

目を凝らすと、密生した木々の間からかすかに印旛沼の水面が見えました。

昔はきっと素晴らしい眺めだったと思われます。

石段の脇にある石柱には、「北須賀村女人講中」と「芝宿」の文字が刻まれています。

現在の社殿は享保十四年(1729)に建造されました。

徳川吉宗の時代です。

屋根は葺替えられていますが、建造から300年近く経っているとは思えないほどしっかり

した感じがするのは、手入れが行き届いているからでしょうか。

嘉永五年(1852)の御神燈。

「根山神社」は道路に面していますが、背の高い木々が境内と社殿を囲んでいるため、

少々薄暗い感じがします。

境内から出た道路脇に数基の祠が並んでいます。

一番大きな祠には「文政十二己丑六月」と刻まれています。

いずれも道祖神のようです。

文政十二年は西暦1829年になります。

「根山神社」から印旛沼の方向に100メートルほど進むと、「水神の森」に出ます。

広々とした敷地内に松の巨木が点在する開放的な空間です。

樹高20メートルを超え、樹齢300年以上の松もあるようです。

「水神社」には大小数基の祠がありますが、右にある細長い祠は明治四十三年(1910)

のもの、真ん中の祠は年代不詳、左は享保十一年(1726)のものです。

周りにある小さな祠にも、それぞれ「水神宮」と刻まれています。

「成田の史跡散歩」には、「弥都波能女命(ミツハメノミコト)」がご祭神と書かれています。

この神は水の神様で、「古事記」では弥都波能売神(ミヅハノメノカミ)、「日本書紀」では

罔象女神(ミツハノメノカミ)と記されます。

甚兵衛供養堂と書かれた掲額

甚兵衛供養堂と書かれた掲額 堂中正面の甚兵衛の肖像画(?)

堂中正面の甚兵衛の肖像画(?)

「水神の森」は別名「甚兵衛公園」とも呼ばれています。

「水神社」の傍に昭和39年に建立された「甚兵衛堂」があります。

ここは昔「水神の渡し」と呼ばれる渡し場があった所で、有名な「木内惣五郎(佐倉宗吾)」

が、近隣の村々への過酷な年貢の取り立てを緩和してもらおうと、藩の江戸上屋敷に願い

出たものの聞き入れられず、やむなく将軍への直訴を決意して、家族に別れを告げに村に

戻る途中、藩の役人によって繋がれていた渡し舟の鎖を切って対岸へと渡し、その後沼に

身を投じた「渡し守の甚兵衛」を讃えて「甚兵衛渡し」と呼ばれるようになりました。

もっとも、この「渡し守甚兵衛」は歌舞伎の「東山桜荘子(佐倉義民伝)」で創作された架空

の人物のようですが、大評判を呼んだ芝居の登場人物が独り歩きして、あたかも実在した

かのように扱われています。

「千葉縣香取郡誌」(大正10年)中にある「公津村誌」には、村内の名勝の一つに「甚兵衛

渡し」をあげて、次のように記しています。

「本村北須賀より六合村吉高に通する要津なり松崎停車塲より一里弱成田驛よりは二里強宗吾靈堂

よりは二十余町木内宗吾の事蹟と共に人口に膾炎す當時宗吾江戸より歸り書伏夜行辛して

承應元年十二月上旬渡船塲に達し甚兵衛の茅屋を叩き渡船を求む當時公津より江戸に

至る各渡船塲は取締嚴にして定刻必ず毎船鎖を以て封じ一々行人を誰可し舟夫と雖猥に

渡船を許さず若し犯すものは誅戮せらるるの嚴命あり然るに甚兵衛深く宗吾の義狡に感激

し夜半降雪霏々祁寒肌を裂く時敢て斧鉞の嚴刑を犯し決然鉈を揮って鎖を斷ち勇奮棹を

操りて渡航せしめたる著名■遺跡なり今此津に臨み往時を追懐せば風䔥々として沼水寒く

松籟颯々として宛ら往時を語るの想あり」

※ 膾炎は膾炙(かいしゃ)の間違いだと思われます。

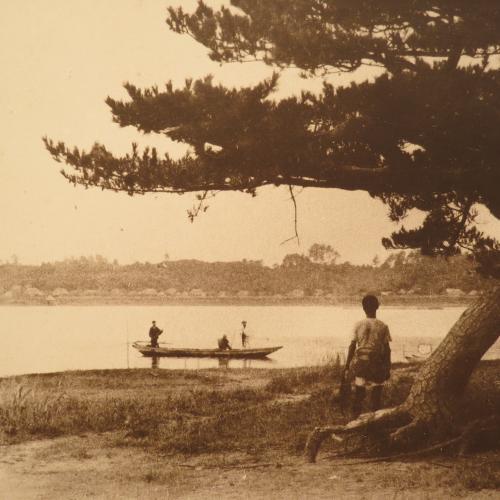

昔の「甚兵衛渡し」の風景 (成田観光館に展示)

さらに、「郡誌」には「水神の森」に関して、次のような記述もあります。

「北須賀にあり印旛湖中に突出せる半嶋にして水神を祭れる社あり樹木蓊鬱として繁茂し

對岸は即花嶋山にして北は遠く安食を臨み南は邇く中川岩橋に對す朝夕の眺望四季の

變化千態萬狀極りなく湖中絶景の地たるが故に雅人墨客の杖を曳くもの頗る夥し承應

元年八月惣五等上訴の議成り將に出發せんとするや捕卒に襲はれて進退谷り戸の森

にのがれ湖中に投じて後舟人に救はれ危く一命を助かりし所とも傳ふ」

風光明媚であった往時が思い浮かびます。

どうやら宗吾一行は江戸へ上る時にも、この渡し場で危機一髪の目にあったようです。

晩秋の沼の上空をトンビが二羽、ゆっくりと弧を描いて滑って行きます。

沼岸は遠くへ後退し、渡し舟は昭和43年の「甚兵衛大橋」の開通によって姿を消しました。

「水神の森」に一部残った松林が、わずかに往時をしのばせています。

※ 「根山神社」 成田市北須賀98

「水神の森」 成田市北須賀1626